熱線法熱伝導率測定

熱線法熱伝導率測定とは

熱線法は、断熱材のような気体を内包する熱伝導率の低い材料や、セラミックス・ガラスなどの脆性材料、さらにコンクリートのような複合材料の熱伝導率測定に適しています。また、本測定は固体試料だけでなく液体試料や粉末試料の熱伝導率も測定することが可能です。

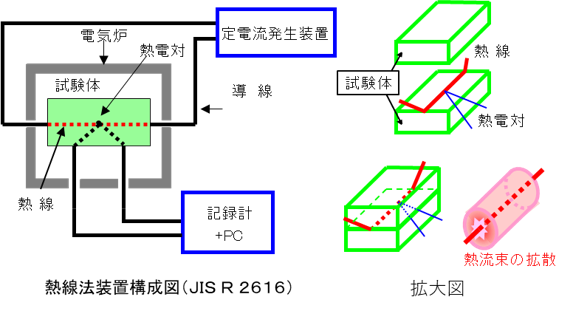

当社では、JIS R 2616「耐火断熱れんがの熱伝導率の試験方法」に準拠した熱線法熱伝導率測定装置を自社開発し、様々な材質・形状の測定を行っています。

熱線法熱伝導率測定の原理

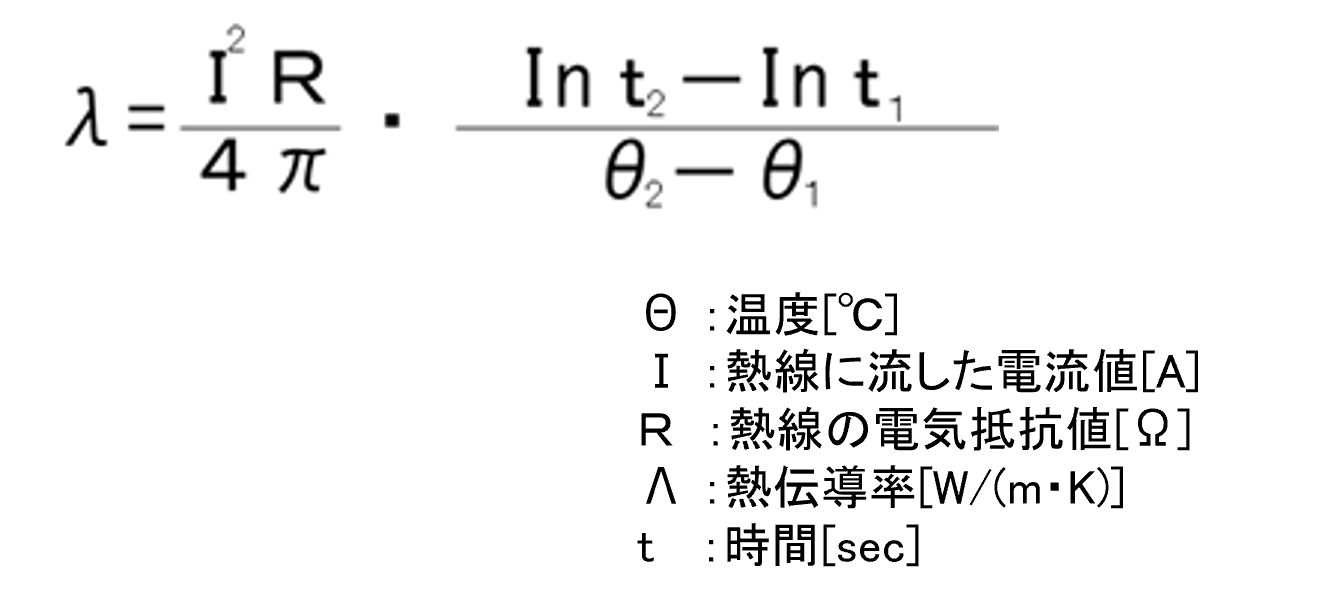

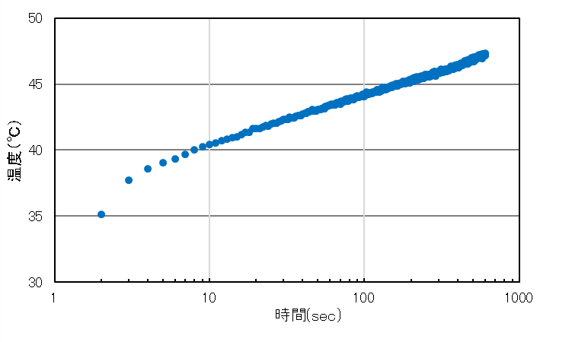

下の図に示す様に、試料内に配置した熱線に一定電力を加えたときの熱線近傍の試料温度の上昇から下式を用いて熱伝導率を算出します。

熱伝導率の算出

熱線法の装置構成

熱線の温度上昇曲線の例

装置仕様

測定装置 :日鉄テクノロジー株式会社製 熱線法熱伝導率測定装置

測定範囲 :0.02 ~ 10[W/(m・K)]

温度範囲 ;室温 ~ 1300°C(大気中)

試料形状 :最大114×65×230(mm)

(試料形状は材質によって変更する場合があります。事前にご相談下さい)

熱線法熱伝導率測定の事例

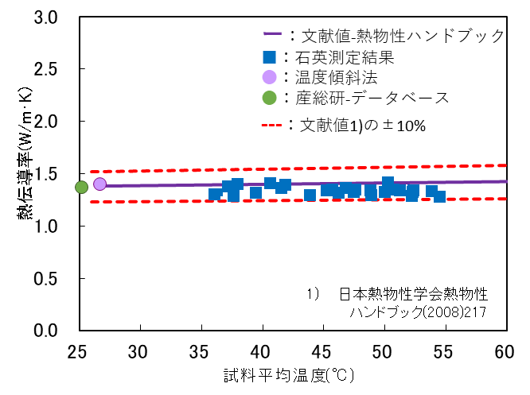

事例1;石英ガラスの測定

- 測定試料: 石英ガラス標準試料板

- 試料形状: 114×230×65mm(並形煉瓦形状)

- 標準試料として使用している石英ガラスの測定結果では、文献値に対して±10%内の測定結果が得られています。

- 熱線法は絶対法のため、温度校正の必要はありませんが、精度確認のため標準試料で検定を実施しています。

事例2;耐火断熱煉瓦(2種類)の測定

- 測定試料: 耐火断熱煉瓦 イソライト工業製 2種類(ISOLITEBAL-99、 ISO-COR)

- 試料形状: 114×230×65mm

- 測定温度: 室温、350°C、500°C、1000°C、1300°C(5水準)

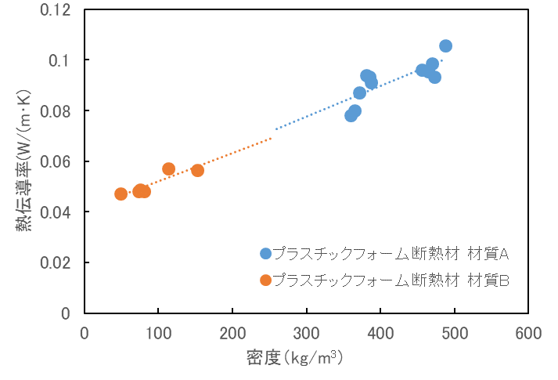

事例3;密度の異なるプラスチックフォーム断熱材(2種類)の測定

- 測定試料: 耐火断熱煉瓦 イソライト工業製 2種類(ISOLITEBAL-99、 ISO-COR)

- 試料形状: 114×230×65mm

- 測定温度: 室温、350°C、500°C、1000°C、1300°C(5水準)

- 本測定では、熱伝導率と密度の相関関係を見て取る事が出来ました。

公的規格

JIS R 2616(耐火断熱煉瓦の熱伝導率の試験方法)