温度傾斜法<熱伝導率/界面熱抵抗>

温度傾斜法による熱伝導率/界面熱抵抗測定とは

熱伝導率測定方法の一つである温度傾斜法は、定常法であるため、単一素材の試料だけでなく、積層材や多孔質材、複合材などの見掛けの熱伝導率測定が可能であり、異種材料間の接合部の界面熱抵抗測定を接触圧力を変えながら測定することも可能です。

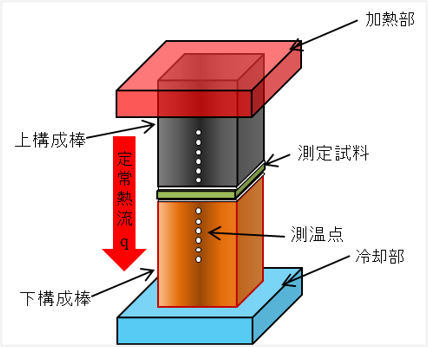

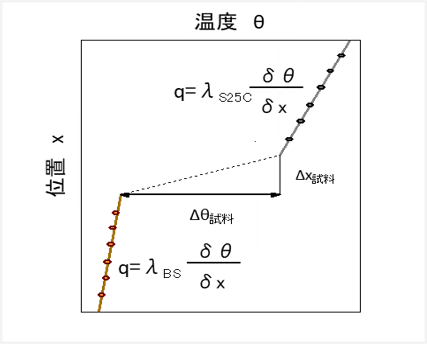

温度傾斜法<熱伝導率/界面熱抵抗>の原理

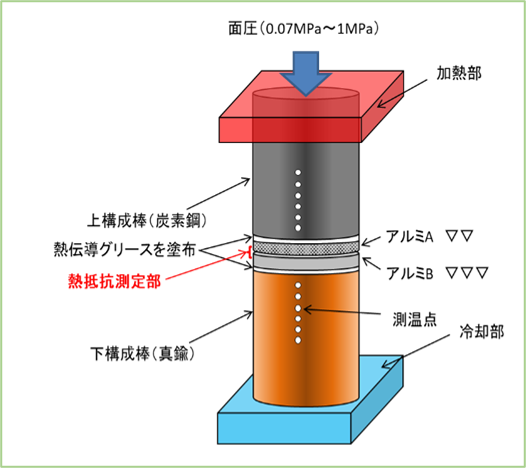

熱伝導率λが既知の構成棒治具を熱伝導率が未知の測定試料を挟むように上下に配置し、その中に縦一方向に熱流を流すようにします。

構成棒には断面中心の温度勾配を測定するため熱電対用の穴が等ピッチに複数開けてあります。

温度勾配が定常状態となったとき、試料上下面の温度差θと厚みx、上下構成棒の熱流束qから、式1により試料の熱伝導率が算出できます。

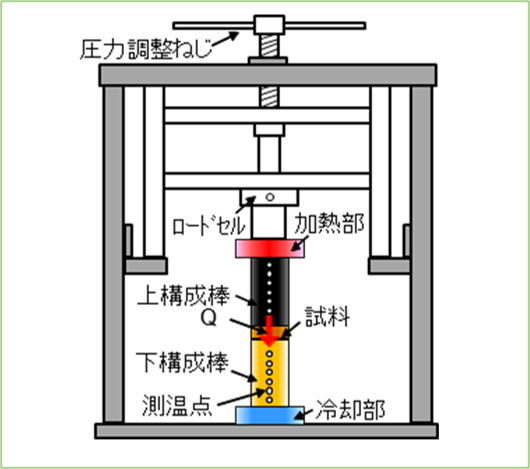

装置構成図と熱伝導率

装置仕様

| 測定方法 | 温度傾斜法(定常法) | |

|---|---|---|

| 温度コントロール | 加熱炉 | 電熱線ヒーター |

| 冷却 | 治具はチラー冷媒による排熱 | |

| 温度測定 | 室温~700°C *サンプル中心温度 | |

| 到達真空度 | 1×10-2Pa以下(空炉・常温・乾燥) | |

| 雰囲気 | 真空、Ar、N2 | |

| 治具範囲 | Φ60×600mmL *試料形状:Φ50mm×厚み(1~20mm) | |

| プレス能力 | 50kPa~2MPa(Φ50)×1軸 | |

| 治具材質 | Ni基耐熱合金(INCO800HT) | |

温度傾斜法<熱伝導率/界面熱抵抗>の事例

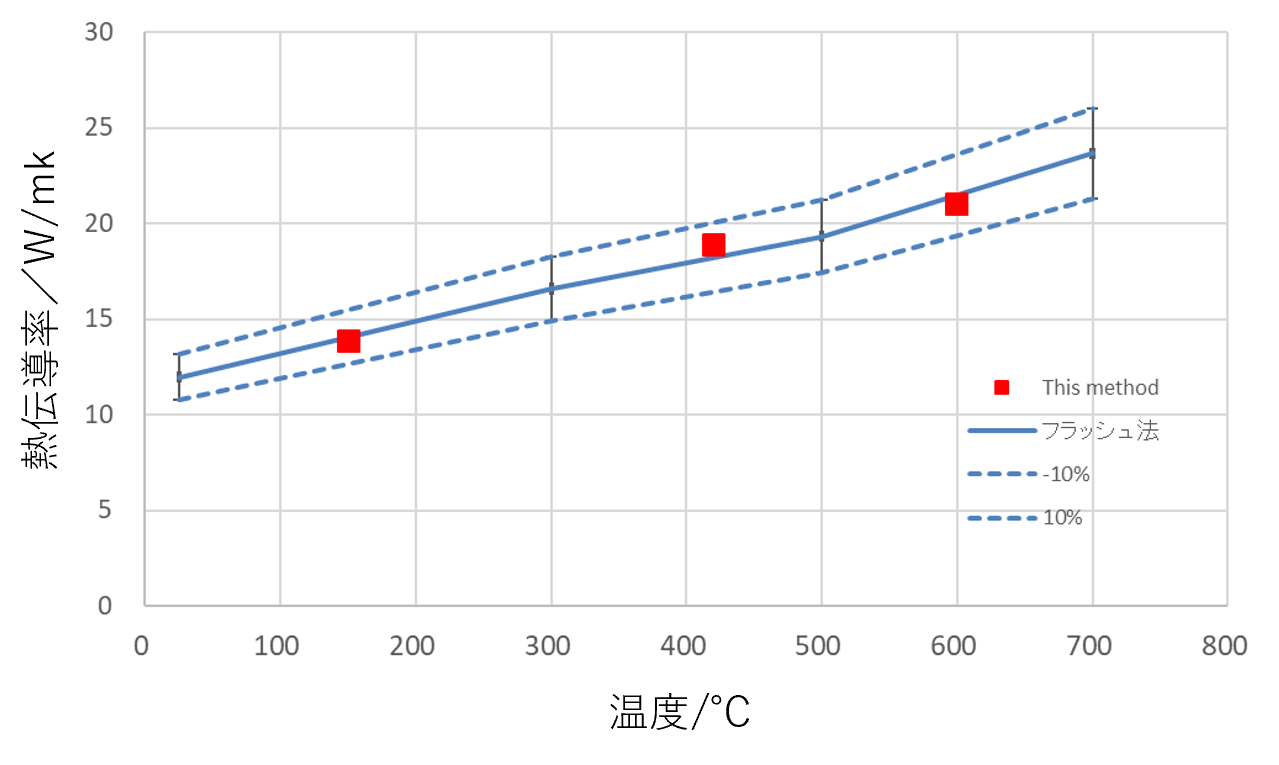

事例1;Ni基合金(Alloy800)の熱伝導率測定

- 試料形状 :約Φ50mm×t10mm

- 測定方法 :フラッシュ法(ref.) および温度傾斜法

- 測定温度 :150°C、400°C、600°C

- 測定雰囲気:真空中

各温度でフラッシュ法(市販装置)と同等(10%以内)の熱伝導率が測定可能

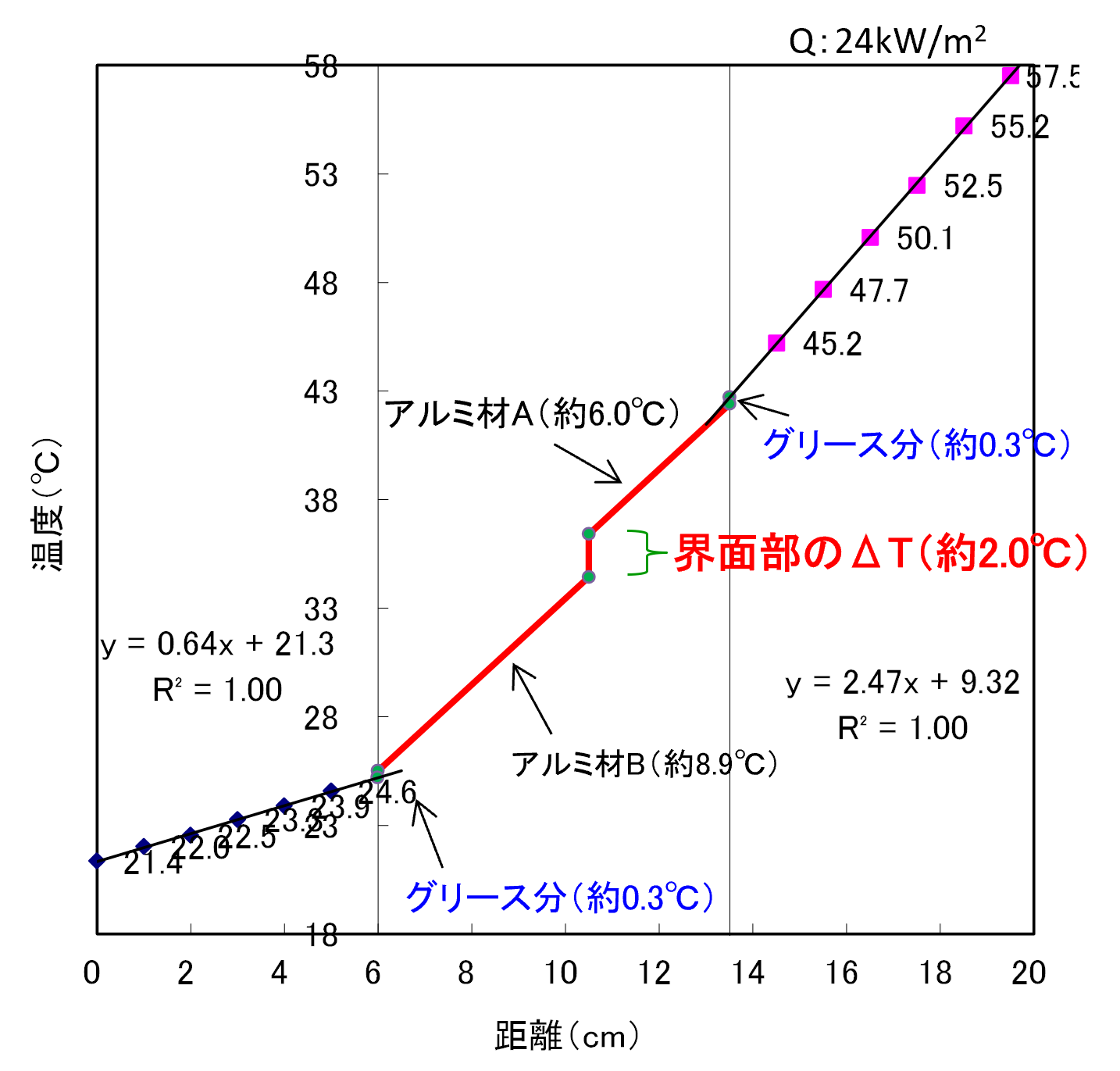

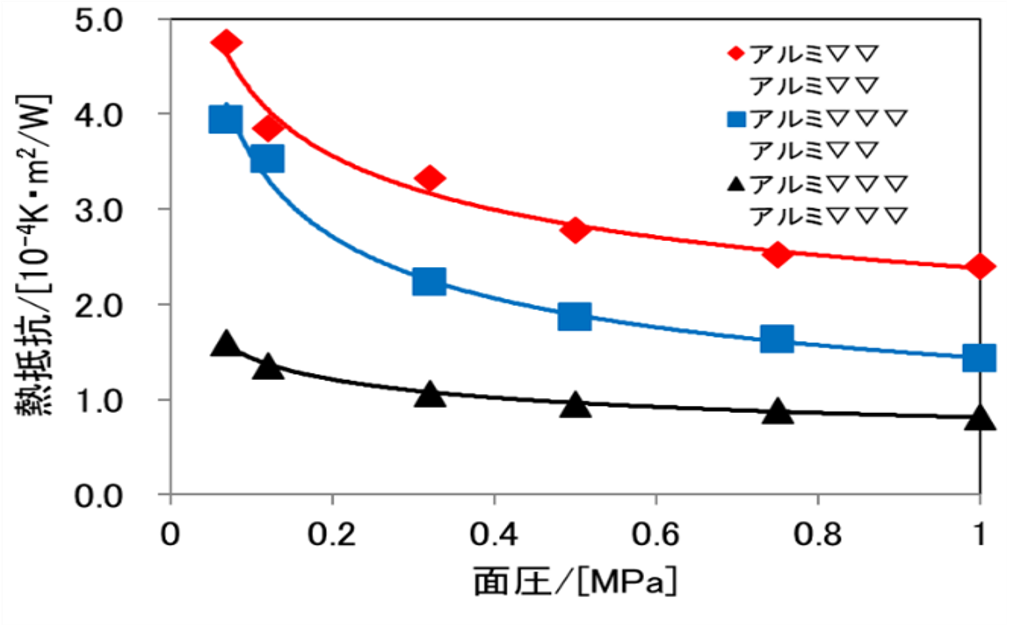

事例2;表面粗さを変えたアルミ合金同士の界面熱抵抗測定

界面熱抵抗(R)は、

- 接触している面の表面仕上げ(粗さ)

- 各面の材料(熱伝導率、硬度)

- 面を押し付ける圧力

- 接触している2つの面の間にある物質に依存します。

温度傾斜法による熱伝導率測定の装置構成

界面熱抵抗測定結果

表面粗さに違いによる面圧と界面熱抵抗の相関

図の結果から、

- 表面粗さの増加とともに界面熱抵抗が増大、

- 面圧が高いほど界面熱抵抗は減少することがわかります。