電子線マイクロアナリシス(EPMA、FE-EPMA)

EPMA;Electron Probe Micro Analyzer

電子線マイクロアナリシス(EPMA、FE-EPMA)とは

固体試料表面に細く絞った電子線を照射した位置から発生してくる元素固有のX線(特性X線)を検出し、どこに、何が(元素種:B~U)、どれだけあるのかを分析できる装置です。

EPMAはX線の検出にWDS(波長分散型検出器)を用いており、高感度(0.01mass%~0.1mass%)で高いエネルギー分解能(~10eV)を有します。その特徴を生かしたマッピング分析、線分析、点分析が可能で、電子銃の種類によってサブミクロン~数十ミリオーダーの測定領域に対応しています。鉄鋼中の軽元素(C、N、O)も検出可能であることから、浸炭、窒化などの表面処理材や、微量元素が偏析した鋼材の分析に有効です。

電子線マイクロアナライザー(EPMA、FE-EPMA)の装置外観

電子線マイクロアナリシス(EPMA、FE-EPMA)の特徴

- 微小部の元素分析(空間分解能≦100nm)

- 広範囲から微小部までのマッピング分析(80mm×80mm~2μm×2μm)

- 高感度分析(検出下限0.01mass~0.05mass%)

- 高い定量精度(0.1mass%程度 ※検量線法測定時)

- 高エネルギー分解能(WDS~10eV)※EDS(~130eV)

ピーク重畳分離が可能

(例:Na Kα/Zn Lα S Kα/Mo Lα F Kα/Fe Lα O Kα/Cr Lα)

電子線マイクロアナリシス(EPMA、FE-EPMA)の適用分野(用途)

- 各種材料(鉄鋼材料、金属、半導体)の元素定性・定量分析

- 浸炭、浸炭窒化、窒化などの表面処理材の評価

- マクロ的なマッピング分析(数mm~数十mmオーダー)

- 微小部の元素マッピング分析(数μm~数百μmオーダー)

- サブミクロン領域におけるCr欠乏層の粒界評価

EPMAの原理

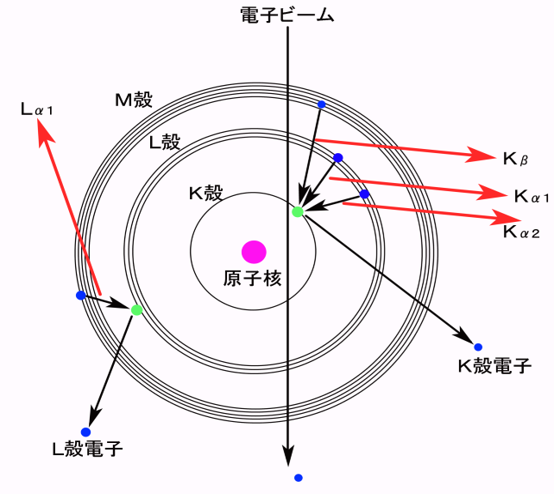

入射電子が内殻軌道電子を弾き出し、電子軌道に空孔ができると、安定化のため外殻軌道電子が空孔に遷移します。この過程で、両軌道のエネルギー差に相当する電磁波(特性X線)が発生します。特性X線のエネルギーは元素固有のものであるため、これを検出器で検出することで元素分析が可能となります。

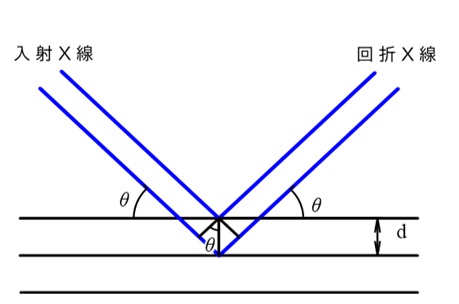

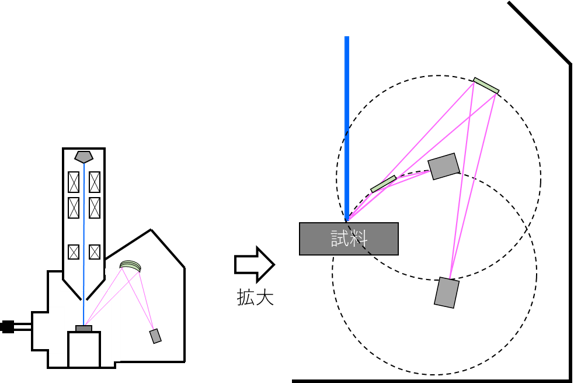

検出器にWDSを用いる場合、試料、分光結晶、検出器が一つの円周上(ローランド円)でブラッグの回折条件を満たすように駆動します。

ブラッグの回折条件

nλ=2dsinθ

λ:X線波長 d:結晶の面間隔(格子定数)

θ:回折角(入射角・反射角) n:正の整数

そのため、1台の検出器で1元素測定となり、複数元素測定の場合は同じ位置を対象に分光結晶、検出器が動いて繰り返し測定することで分析します。

装置仕様

| 電子銃 | FE電子銃、Wフィラメント、LaB6フィラメント |

| 分析元素範囲 | B~U |

| 最大試料寸法 | 100mm×100mm×20mm(H) 100mm×100mm×50mm(H) |

| 加速電圧 | 1kV~30kV 0.1kVステップ |

| 照射電流範囲 | 1pA~10μA *電子銃により異なる |

電子線マイクロアナリシス(EPMA、FE-EPMA)の事例

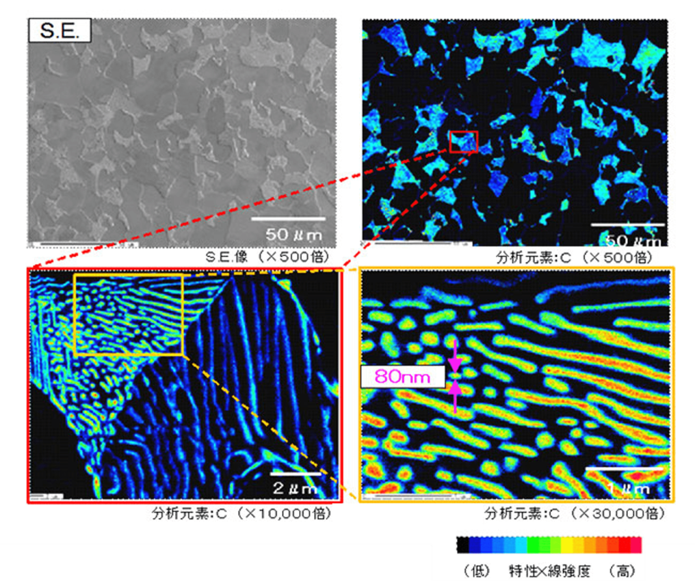

事例1;フェライト/パーライト組織の炭素マッピング分析

微細組織を有するパーライト組織のマッピング分析例です。×30,000倍の高倍率において、高分解能で明瞭なパーライト組織が観察されています。このパーライト組織中で80nmの極微小サイズのセメンタイトも確認されています。FE-EPMAでは、このような高倍率においても、C等の軽元素の明瞭な分析評価が可能となります。

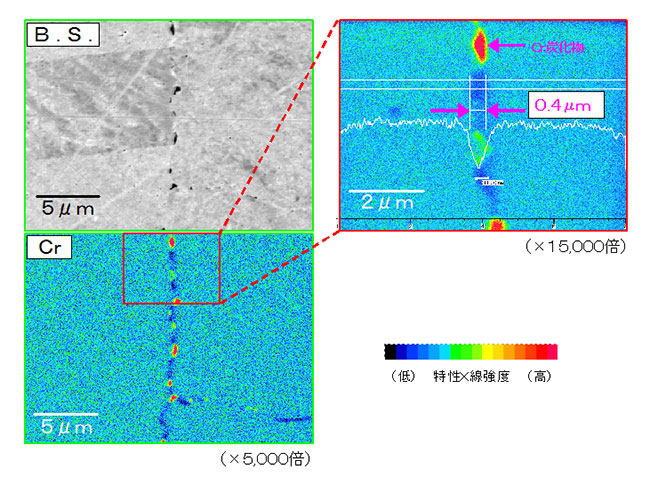

事例2;Ni基合金の粒界Cr欠乏層のマッピング分析

不適切な熱処理により、結晶粒界でクロム炭化物が生成し、結晶粒界クロム欠乏層が発生する場合があります。耐食性を示すクロムの低減により、材料の耐食性が低下します。クロム欠乏層は非常に薄く、従来のEPMAでは、その分解能の限界のため検出が困難でありました。FE-EPMAは高分解能・高感度であるため、薄いクロム欠乏層(図中 0.4μm )が明瞭に観察されました。FE-EPMAの特徴であります高分解能・高感度を活用することは、不具合解析の調査に有効です。