X線光電子分光法(XPS/ESCA)

XPS;X-ray Photoelectron Spectroscopy

ESCA;Electron Spectroscopy for Chemical Analysis

X線光電子分光分析(XPS/ESCA)とは

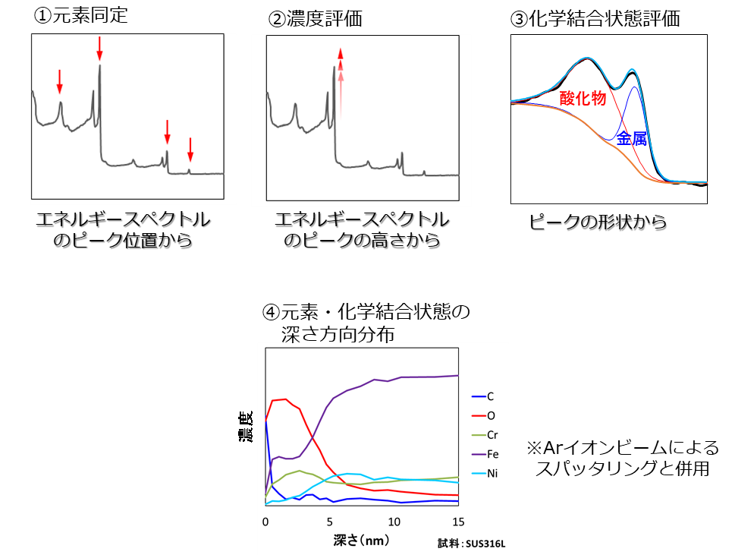

X 線光電子分光法( XPS )は、試料表面にX線を照射することによって放出される光電子の運動エネルギーを測定して、対象物の表面の元素分析や非破壊での化学結合状態を解析する表面分析法です。Electron Spectroscopy for Chemical Analysis(化学結合状態を分析するための電子分光法)の頭文字を取ってESCAと呼ばれることもあります。表層数nm程度の情報が得られ、金属、絶縁物を問わず測定可能なため、様々な材料表面の解析に役立つ手法です。また、イオンビームスパッタと組合わせて、深さ方向分析も可能です。各種材料の表面処理、摩擦現象解析、電池材料開発等に用いられています。

X線光電子分光分析装置(XPS/ESCA)の外観

X線光電子分光法(XPS/ESCA)の特徴

XPS(X-ray Photoelectron Spectroscopy)は、表面から深さ数nmの元素分析および化学結合状態分析を得意とする表面分析法です。当社は多種のXPS装置群を所有しており、X線源はMg Kα線源(1.254keV)、Al Kα線源( 1.487keV )、Ag Lα線源(2.984keV)およびCr Kα線源(5.415keV)等分析目的に応じて最適な装置で分析させて頂きます。

また、イオンビームスパッタリングとの併用による深さ方向分析にも対応しています。イオンビームには、モノマーイオンに加えてガスクラスターイオンを用いる事ができるため、低ダメージのイオンビームスパッタリングが可能です。非破壊の深さ方向分析が必要な場合は角度分解測定についてもご相談ください。

オプションとして試料加熱冷却機構、大気非暴露での試料導入機構(トランスファーベッセル)、オージェ電子分光法や反射電子エネルギー損失分光法の機能を搭載している装置もあり、その場観察やXPSのみでは得られない情報を同時に取得することも可能です。

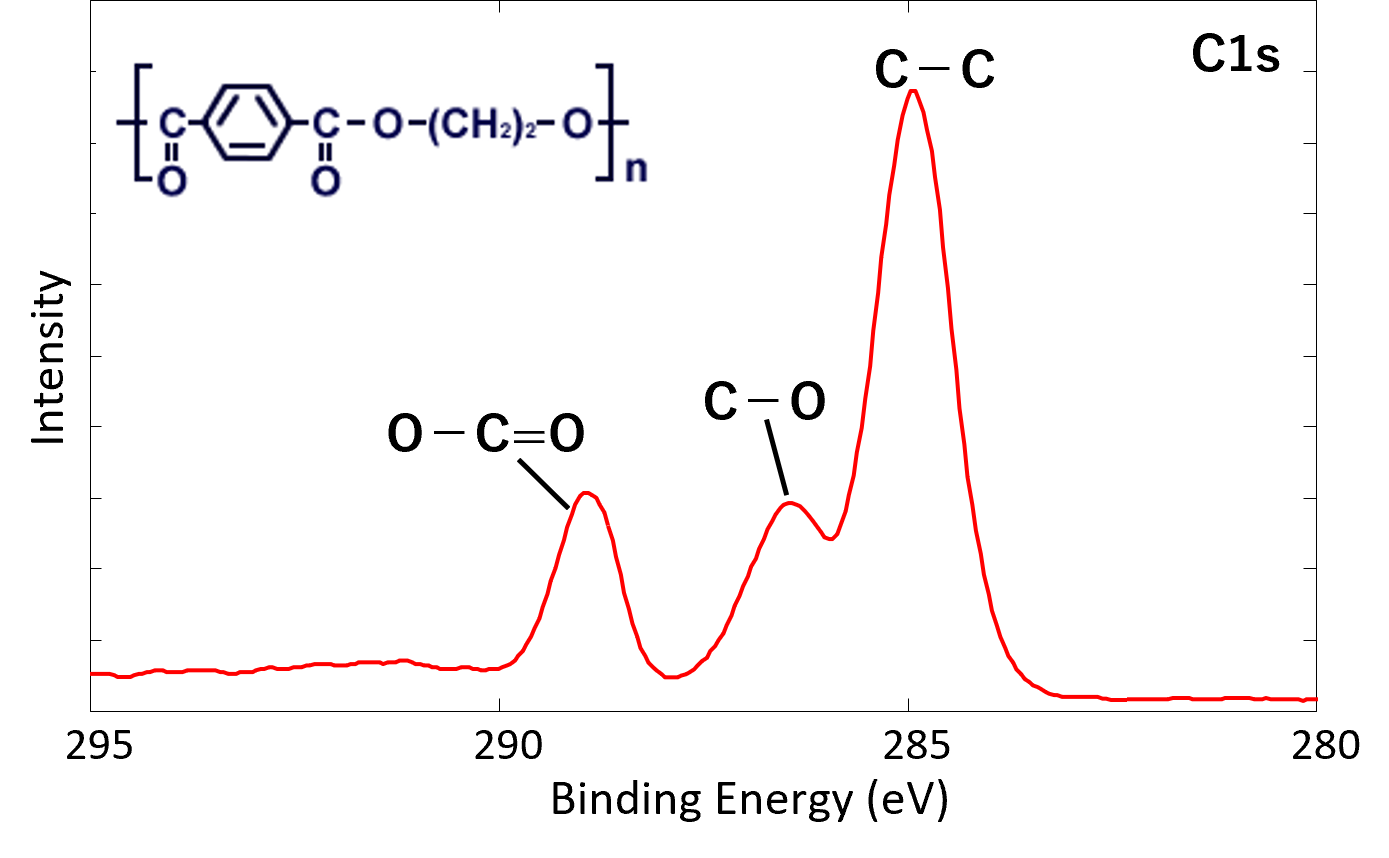

PETの状態解析例

X線光電子分光法(XPS/ESCA)の適用分野

- 部品表面の汚れ・色ムラ原因調査

- 高分子材料やガラスの表面改質評価

- 表面処理鋼板の層構造、酸化膜厚評価

- 摺動試験痕表面の化学状態、生成物(トライボフィルム)の評価

- 触媒粒子表層の酸化・硫化状態など

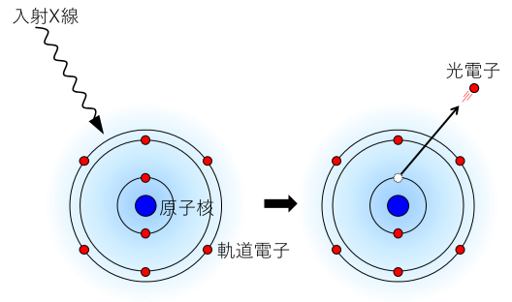

X線光電子分光法(XPS/ESCA)の原理

XPSは光電効果を利用した分析技術です。特定のエネルギーを有したX線(hν)を物質表面に照射し、そこから放出された光電子の運動エネルギー(EKIN)を測定し、その電子が原子に束縛されていた結合エネルギー(EB)を求めます。

EB=hν-EKIN-φ

このEB値は元素固有であり、さらに元素の化学結合状態によりわずかに変動(ケミカルシフト)することを利用して、化学結合状態の解析が可能です。また、光電子の強度はその元素の濃度と比例しているため、構成元素の比率を求めることができます。

X線光電子分光法(XPS/ESCA)とHAXPESの違い

XPSでは届かない深部が測定したい場合、例えば多層膜の内層や表面汚染層が思いのほか厚い場合等、今までは、Arイオンビームスパッタリングを併用する必要がありました。このような場合、豊富な分析ラインナップを有する当社では、より高エネルギーX線を使用するHAXPESを用いた分析をお勧めしております。HAXPESは深部でも化学結合状態を壊すことなく解析が可能です。

分析データのファイル形式等

- ・PowerPointファイル:サーベイ・ナロースペクトル(化学結合状態)、波形分離結果等

- ・テキストファイル:光電子スペクトルの数値データ。ご希望に応じて。

装置仕様例

(1)アルバック・ファイ製 Versa Probe III

・X線源 :単色化Al kα

・測定可能領域:最小10 μmφ

通常100~200 μmφ

・スパッタガン:Ar+、Ar-GCIB

・オプション:SEM機能、AES、REELS、大気非曝露導入機構

(2)KRATOS製AXIS Nova

・X線源:単色化Al kα

単色化Ag Lα

・測定可能領域:最小15 μmφ

通常100~200 μmφ

・スパッタガン:Ar+、コロネン

サンプル仕様

- 試料サイズ:最大70×70×厚み18 mm(トランスファーベッセル用最大50mmφ)

- 真空引きができる固体試料 (粉末測定可能)

- 有機物や、金属、セラミックスなどあらゆる材質の測定が可能

分析メニュー

X線光電子分光法(XPS/ESCA)の事例

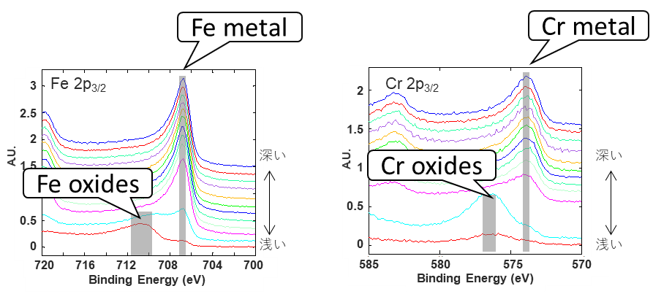

事例1;ステンレス表面の深さ方向分析

XPSを用いてSUS316L表面を深さ方向分析した事例です。各深さにおける主要元素の化学結合状態がわかります。また、酸素の深さ方向分布から酸化被膜の厚みを推定することができます。

深さ方向の化学状態変化:FeやCrのスペクトルでピークシフトが見られ、表層部では化合物(酸化物)、内部に向かって金属状態として存在していることが確認できます。

各元素の深さ方向分布:各深さで主要元素の濃度を相対感度係数法により算出すると、深さ方向分布が得られます。なお、FeとCrについては、XPSの特徴を活かして金属と酸化物に分離してプロットしています。表層付近に厚さ数nm程度の酸化被膜層(不働態被膜)の存在が確認できました。

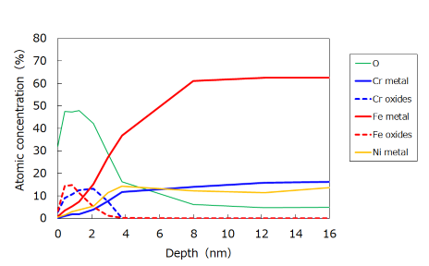

事例2;Ar-GCIBによる有機材料の深さ方向分析

Ar-GCIBを用いて、フッ素樹脂ETFEフィルムの深さ方向分析を行いました。Arモノマーイオンビームの結果と比較すると、ダメージを抑えた測定であることが判ります。

Ar-GCIBを用いた場合、スパッタリング後も化学状態は保持されています。一方、Arモノマーイオンビームを用いた場合、スパッタリング後わずか1分で -C-F- の結合が壊れ、スペクトル形状が変化しています。Ar-GCIBを用いることにより有機化合物の深さ方向状態解析が可能であることが判りました。

注意点

- 超高真空下で分析を行う為、固体サンプルが対象です。

- 二次汚染回避のために、アルミホイルの裏で包んでのご送付を推奨しています。

- 粉末はスパチュラ3杯以上をご用意ください。

- 多孔質体等、脱ガスのあるサンプルの場合、サンプルサイズは小さくする必要があります(ご相談可能)。

公的規格

- SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International)規格F60-0306に準拠したSUS316L表面の評価。

-

分析に必要な情報

-

■目的/測定内容

-

・表面のみ(数nm程度)、デプスプロファイル等

-

・測定元素、状態解析や波形分離の要否

■試料情報

-

(1)材質、形状、構造の有無、数量、予備試料の有無等

-

(2)試料サイズ、加工の有無、有機溶媒洗浄の可否等

-

(3)試料の履歴や保管状況等