透過電子顕微鏡法(TEM),走査透過電子顕微鏡法(STEM)

TEM:Transmission Electron Microscopy

透過電子顕微鏡法(TEM)とは

透過電子顕微鏡法(TEM)は、試料に電子ビームを照射し、透過した電子を結像して拡大像を得る装置です。TEMの特徴は高い空間分解能にあり、サブマイクロ~原子分解能レベルの調査に威力を発揮します。転位をはじめとする格子欠陥の観察や、微小な個々の析出物に対して電子回折による結晶構造解析が可能です。また、TEMに付属するエネルギー分散型X線分光分析(EDS)を用いることで、ナノレベルで元素分析を行うことが可能です。また、走査透過電子顕微鏡法 (STEM)という電子ビームを試料上でスキャンする手法では、EDS マッピングにより元素分布を可視化できます。特に、球面収差補正機能付きの装置を用いれば、原子分解能での対応が可能です。

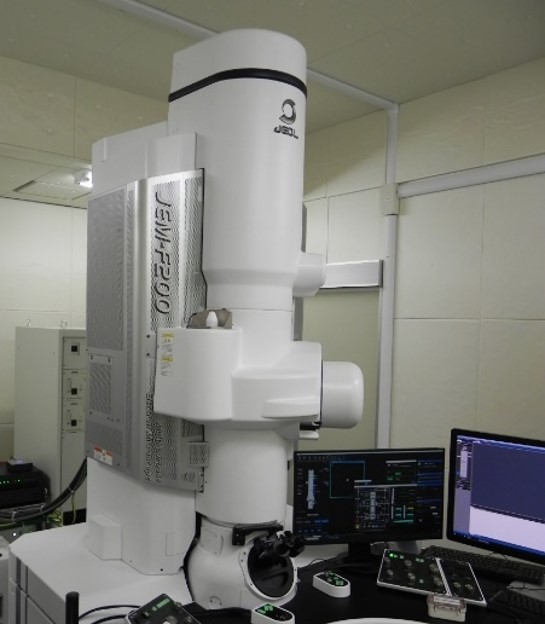

透過電子顕微鏡(TEM)の外観

透過電子顕微鏡法(TEM),走査透過電子顕微鏡法(STEM)の特徴

- ・約5,000倍から原子レベルの高分解能観察まで、非常に広い適用倍率をもち、電子が透過する条件の下では、概観から局所観察を連続で観察することが可能です。

・転位などの格子欠陥を可視化して観察することができます。

・同一観察領域に対して、拡大像、電子回折による電子回折および特性X線による元素分析を行うことができる総合分析手法です。

透過電子顕微鏡法(TEM),走査透過電子顕微鏡法(STEM)の適用分野(用途)

- 鉄鋼 : 析出物の同定解析(サイズ,結晶構造,構成元素)

転位組織観察

皮膜の厚さ観察,成分分析 - 半導体材料: 積層膜の膜厚測定,元素分析

- 触媒粒子 : 粒子サイズの計測,ファセットの結晶方位同定

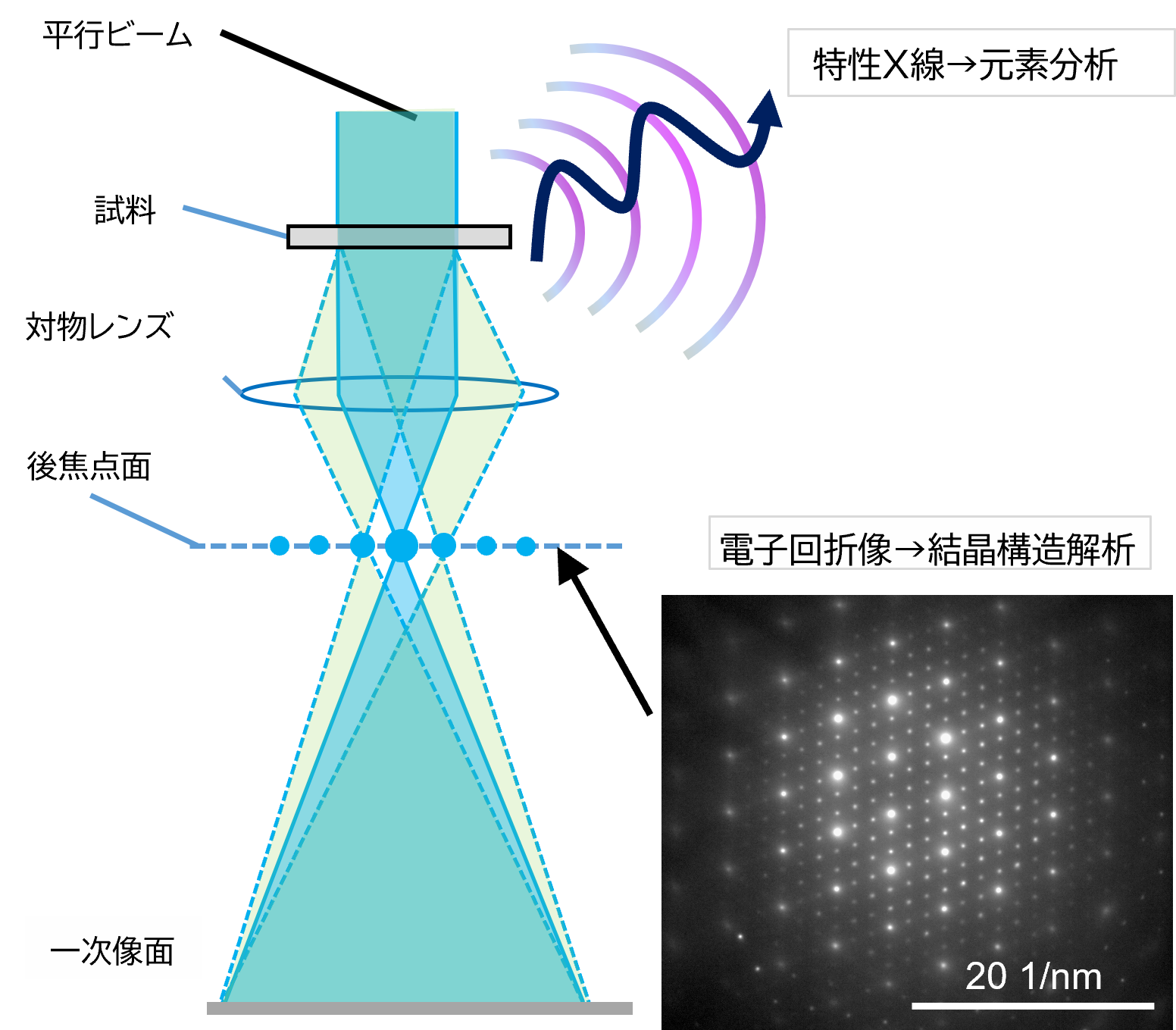

透過電子顕微鏡の原理

光学顕微鏡が光(電磁波)を利用して拡大像を得るのに対して、透過電子顕微鏡(TEM)は電子の波動性を利用します。光と電子の違いはありますが、結像原理は、ほとんど同じです。レンズの結像による顕微鏡法では、空間分解能は光源の波長に依存します。電子の波長は、光の波長に比べて非常に小さいため、より小さな領域を観察することが可能です。

波動に特徴的な現象である回折は、電子波でも起こります。原子が規則的に並んでいた場合、回折格子のような働きをし、回折波同士の強め合いでスクリーン上に規則的な回折斑点が出現します。この回折斑点を解析することで、原子配列を解析することが可能です(結晶構造解析)。

試料に照射された電子は、非弾性散乱を起こし、内殻電子を励起することがあります。励起状態から基底状態に戻る際に、X線を放出します。このX線の波長は、原子に固有であり、X線のエネルギーを計測し波長に換算することで、元素分析をすることが可能です(EDS元素分析)

透過電子顕微鏡の構成

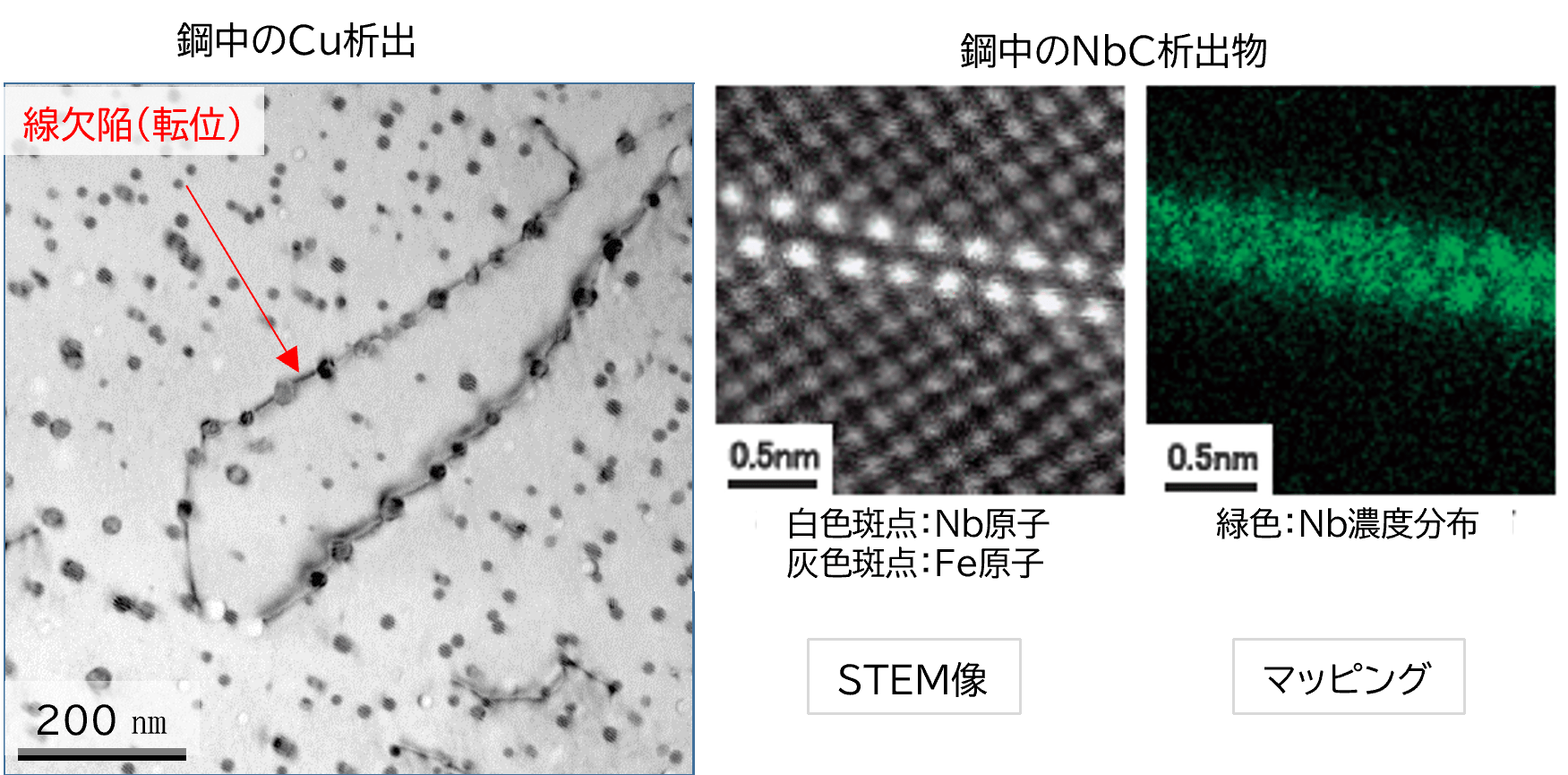

データ例

装置仕様

- 原子分解能分析電子顕微鏡(球面収差補正機能付 電界放出形)

- 多機能電子顕微鏡(電界放出形)

- 透過電子顕微鏡(熱電子型)

透過電子顕微鏡法(TEM),走査透過電子顕微鏡法(STEM)の事例

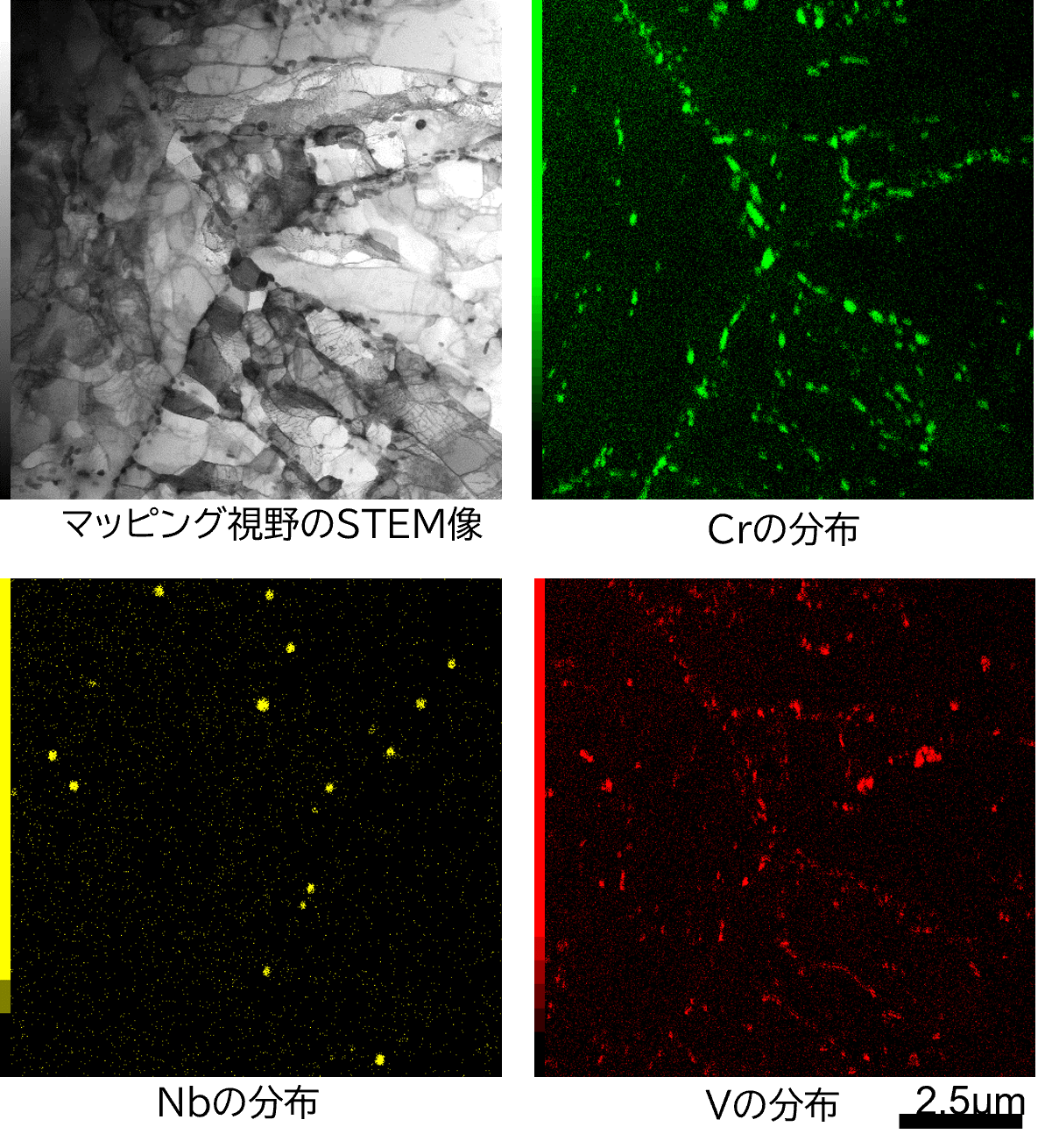

事例1; 鋼中析出物のEDSマッピング

旧オーステナイト粒界にCr系析出物とV系析出物が分布している様子が確認できます。粒内には、Cr系析出物とV系析出物に加えて、Nb系析出物が存在していることが確認できます。

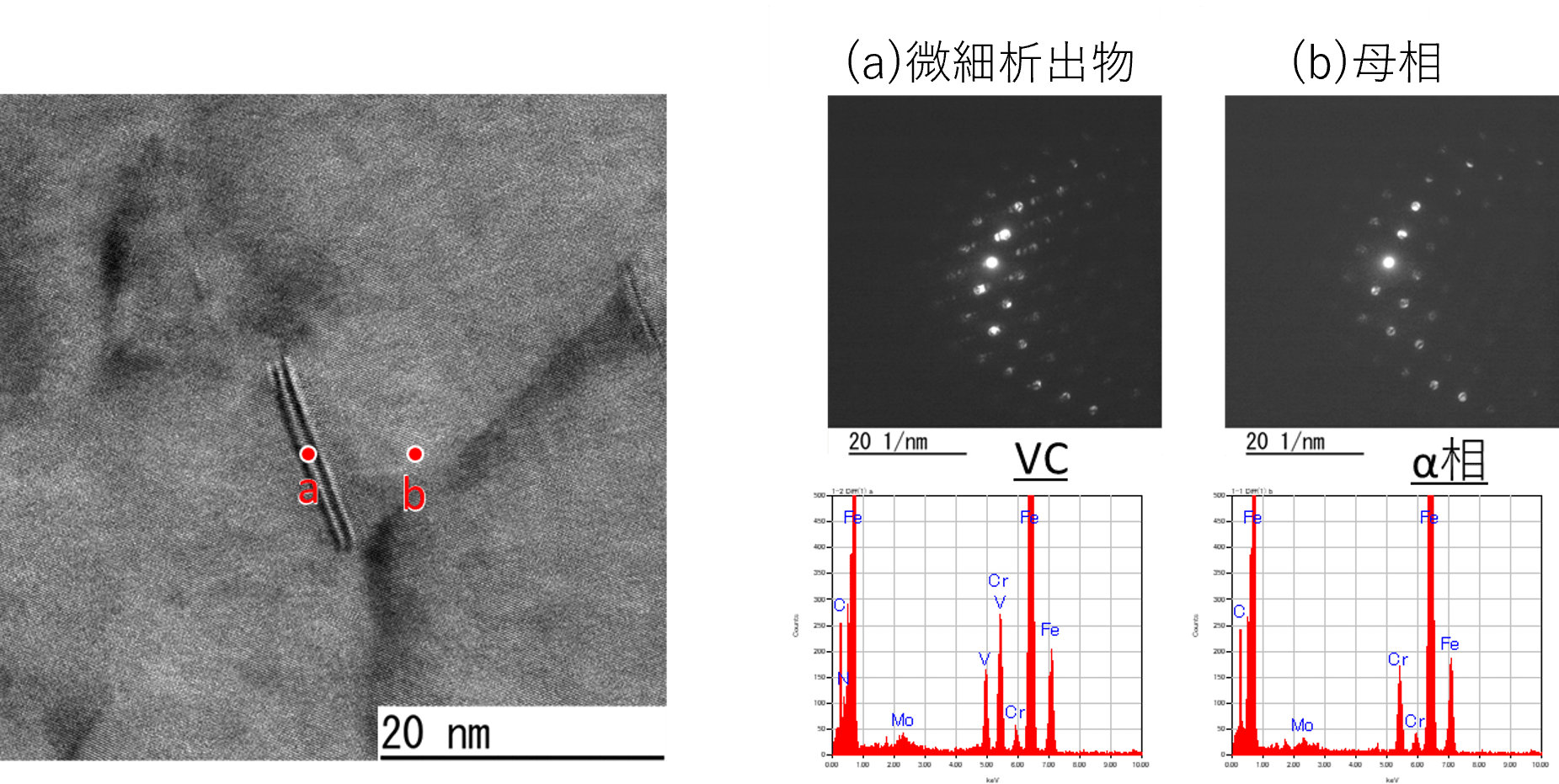

事例2; 鋼中析出物の同定解析

サブμmからnmオーダーの1つの析出物に対して、TEM像(拡大像),電子回折による結晶構造解析とEDSによる元素分析が可能です。

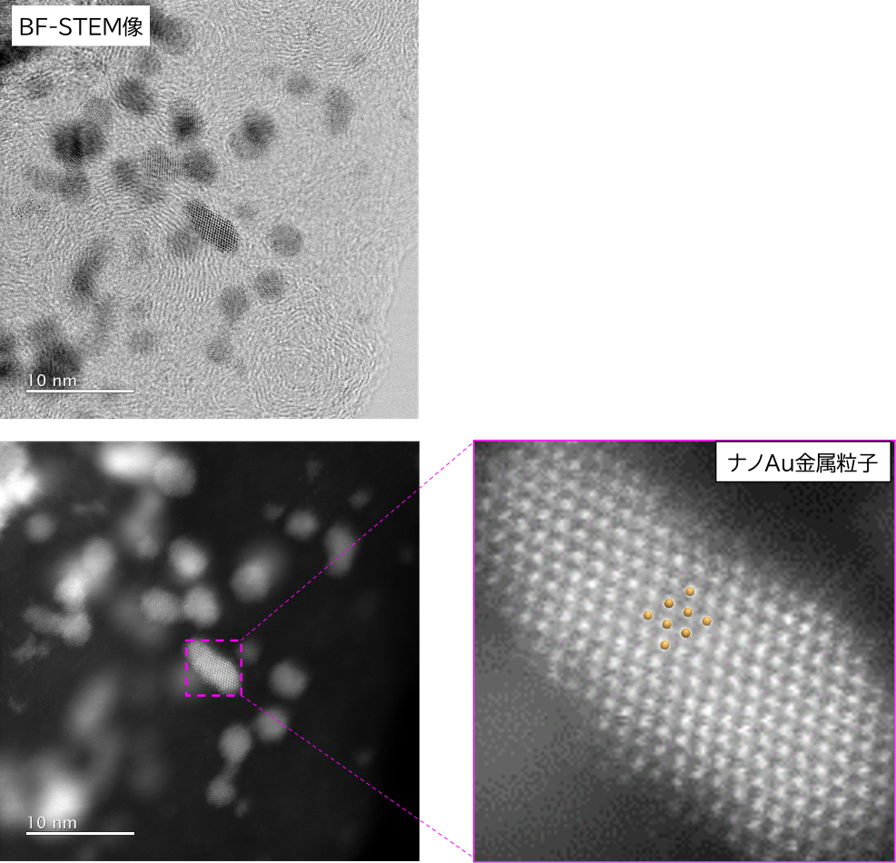

事例3; 自動車用燃料電池材料の観察

カーボン粒子にAu金属粒子を担持させた触媒試料の観察例です。明視野(BF)-TEM像では、Au金属粒子が黒いコントラストとして確認できます。また、カーボン粒子は、タマネギ断面のような形態として捉えられています。一方、高角度散乱暗視野(HAADF)-STEM像では、Au金属粒子が白いコントラストとして観察され、Au原子が確認できます。このように、ナノサイズの金属粒子のサイズや分散度合いの調査にも活用できます。

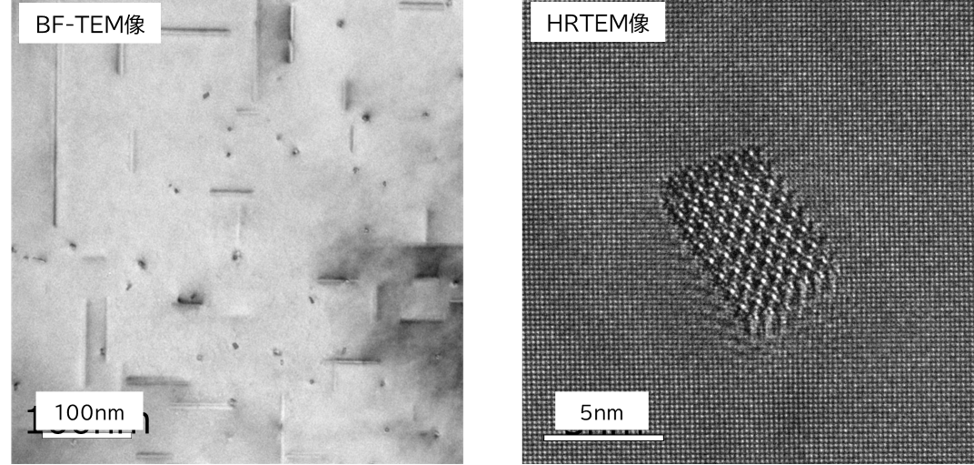

事例4;Al-Mg-Si合金展伸材中の微細析出物

TEMが得意とする一つに、材料中の微細組織の形態観察が挙げられます。右図は、高分解能TEM(HRTEM)法により得た格子像で、Al母相中に析出した微細析出物を捉えた事例です。必要に応じて、EDS分析や電子回折図形を活用することで結晶相の同定も可能です。

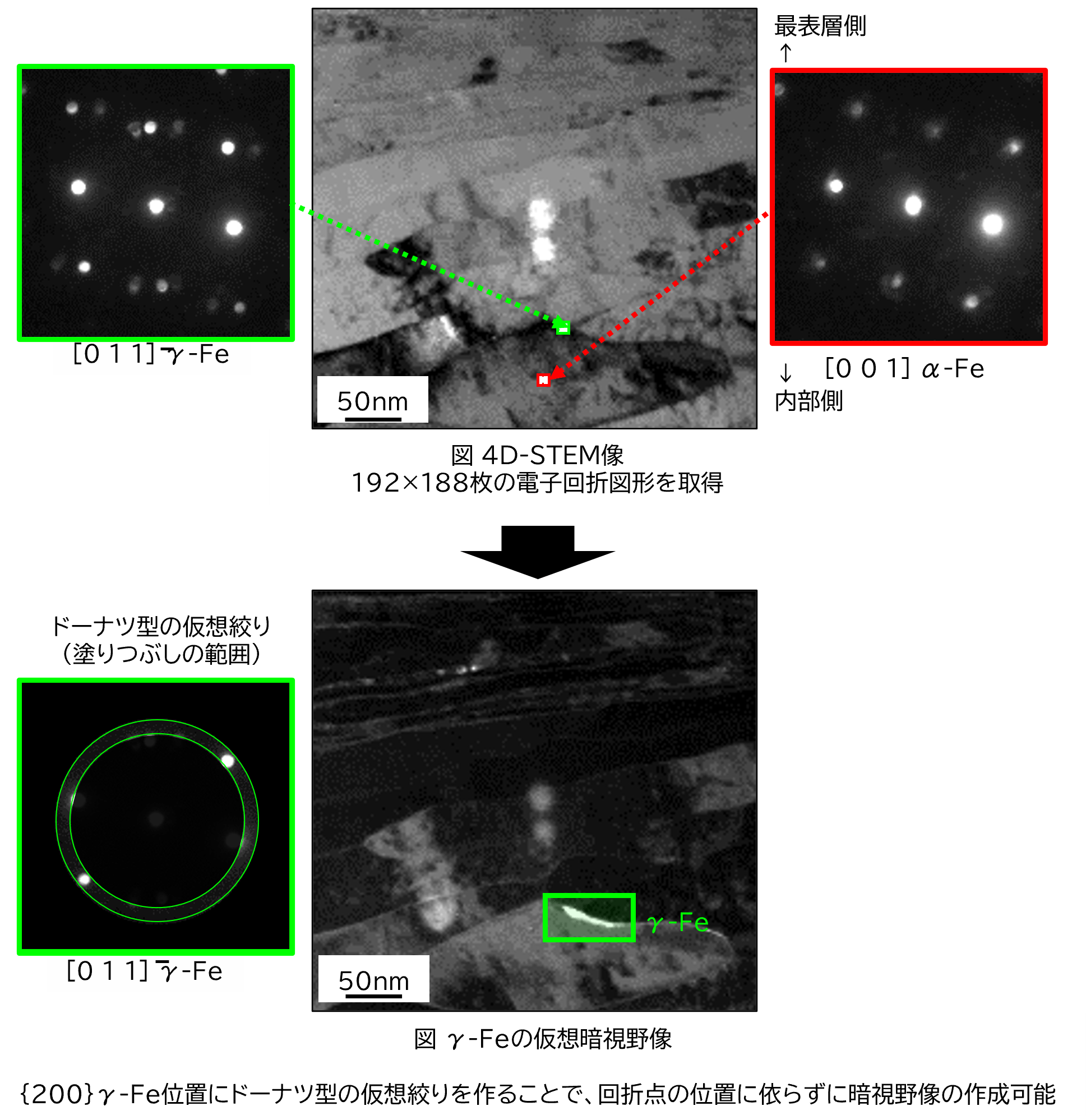

事例5;STEM-Xを用いた電子回折図形マッピング(4D-STEM)

試料:ショットブラスト試験後_最表面をサンプリング (γ相:約0.3%(XRDより))

透過電子顕微鏡(TEM)を用いて得られる電子回折図形を、マッピング分析の様に取得することによって、従来の絞り形状(丸型)に捉われない暗視野像が作成可能な技術です。本事例は、 EBSDでは検出できない微細なγ相を観察した結果です。

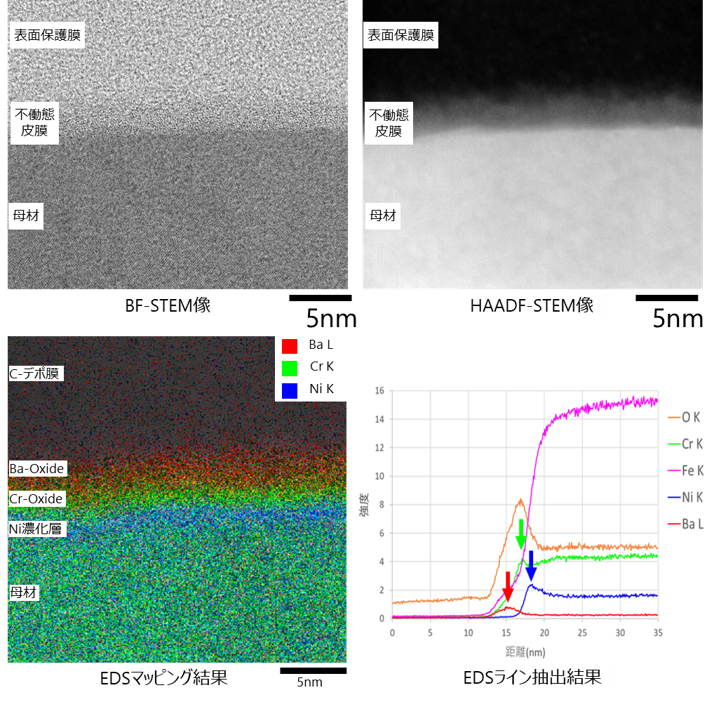

事例6;Cs-TEMによるステンレス表面の不働態被膜観察

Cs-TEMを用いて、SUS316の最表面を断面方向からTEM観察を行いました。STEM像の上側が試料表面、下側が母材側です。BF-STEMでは不明瞭ですが、HAADF-STEM像では試料表面に膜厚3nm程度の不働態皮膜が明瞭に確認できます

この視野についてEDSマッピングを行った結果、試料の最表面にはBa-Oxide層が存在し、以下Cr-Oxide層、Ni濃化層が存在し、3層構造になっていることが分かりました。このようにCs-TEMを用いることで1nmより薄い層でも明瞭にとらえることが可能です。