腐食試験・耐食性試験

各種金属・樹脂材料は、設置や使用状況によって徐々に劣化していきます。一方。金属がさびるのは化学反応によるものですが、その条件によって早くも遅くもなります。この原因を調べるため、腐食促進試験、環境模擬試験を通して材料の劣化評価など環境適応能力を評価します。また、腐食による事故原因の究明や対策のための耐食・防食材料、表面処理技術の開発を支援いたします。

水腐食

水腐食の分野では、腐食の進行を水が媒介する電気化学反応による腐食を試験・評価します。

電気化学試験では腐食反応における分極曲線測定、ステンレスにおける孔食電位の測定、すき間腐食における電位測定など、様々な化学反応現象を定量的に把握します。またステンレス特有の鋭敏化と呼ばれる粒界腐食の評価も行っております。

耐食性・耐久性の評価として、応力腐食割れ試験、高温高圧雰囲気下(オートクレーブ)での試験を行っております。

大気環境

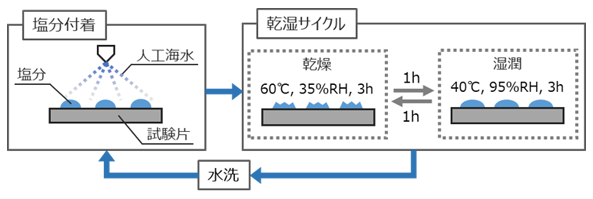

大気環境分野では、塩分等を含む腐食環境下での試験、高温環境下での試験を行っております。

塩分環境下の代表例は、塩水噴霧試験(SST:中性、酢酸酸性)、キャス試験、複合サイクル試験(CCT)で多数の設備を取り揃えており、超大型サイズの試験も対応いたします。高温環境下では、ボイラを想定した高温の水蒸気下での酸化試験、各種ガスを混合した高温曝露試験を実施しております。

ガス腐食

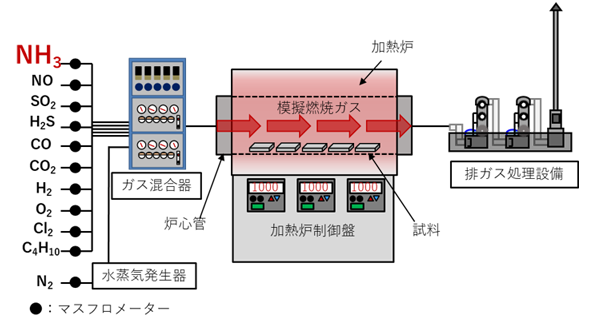

ガス腐食の分野では、車載電子機器、めっき部品、コネクター類等の腐食性ガスにおける耐久性評価を行っており、当社ではSO2、H2S、NO2、Cl2、O3ガスの単独および混合した雰囲気での試験を行うことが可能です。また事業用ボイラやごみ焼却炉、バイオマス発電炉など高温での特殊ガス環境試験も行い、HCl-SO2-O2-CO2-H2O-N2ガスなどを使用した試験が可能です。

水素環境

水素利用が進む中、貯蔵タンク、輸送配管、継手などに使用する材料に対しては、水素固有の脆化現象(遅れ破壊)が課題となります。遅れ破壊の評価手法として当社では、高圧水素ガス中での引張試験および暴露試験、また酸溶液に浸漬させ水素チャージを意図的に行う塩酸浸漬試験などの加速試験を実施しています。また材料中に取り込まれた拡散性水素の濃度測定も行っています。

アンモニア腐食

アンモニアは燃焼時にCO2を排出しないことから脱炭素化に向け注目されております。当社では液体アンモニアの輸送、貯蔵に必要となる輸送配管および大型タンク素材の耐食性試験、応力腐食割れ試験を行っており、同時に電気化学的な試験も実施可能です。一方、石炭火力発電でのアンモニア利用も始まっており、実環境に合わせたアンモニア混焼・専焼試験を実施し、ボイラ火炉、副生成物のフライアッシュへの影響を調査しております。

耐候性

耐候性試験とは、主に塗装やゴム・プラスティック製品を対象とした劣化促進試験です。太陽光や温度・湿度、降雨などの自然条件を装置を用いて再現し劣化を促進・加速させることで、対象となる材料・製品の劣化状態や耐環境性の評価を行います。当社ではスーパーキセノンウェザーメータ、サンシャインウェザーメーター、加速速度の大きなメタルウェザー試験装置をご用意しております。

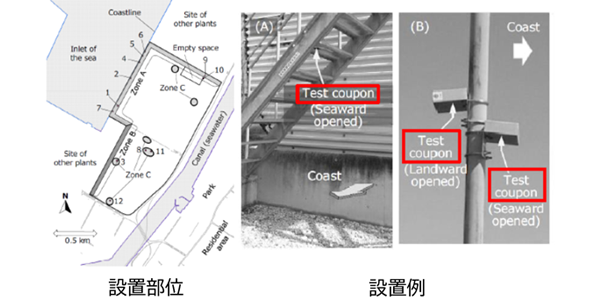

現地調査

橋梁、鉄塔、発電設備、プラント、建築などインフラ鋼構造物、自動車、車両、船舶など移動体の鋼製躯体や鋼製部品で求められる長期耐久性に関し、老朽化対策による長寿命化や更新・新設時には耐久性に優れた技術を採用するなどの腐食劣化対策が行われます。これらに対応し、また対策を講じるために、実際に供用される環境での腐食性測定やモニタリング測定、モニター試験片による腐食調査などを行います。

微生物腐食

微生物腐食とは、土中、水中に生息する微生物の作用によって、金属材料が腐食される現象です。海水及び淡水中で生じ特にステンレス鋼では溶接部で多く発生します。侵食の形態はインク壺状あるいはスケルトン状の金属組織が挙げられますが、微生物の種類や作用機構など不明な点が多い現象です。

当社では、腐食原因と推定される微生物を用いた再現性試験を次世代シーケンサを用いて解析し、総合的に腐食原因を特定いたします。

腐食試験・耐食性試験に関するインフォメーション

-

腐食試験・耐食性試験AMM-2006 メタルウェザー(メタルハライドランプ)による促進耐候性試験

-

腐食試験・耐食性試験KNM-2201 オートクレーブを用いた高温高圧環境での電気化学試験

-

腐食試験・耐食性試験HRM-2102 各種材料・部品の耐環境評価試験