古代の鉄の流通を、原料砂鉄と製鉄関連遺物から追いかける<製鉄遺跡解説シリーズ 砂鉄調査編>

鉱滓(スラグ)等の鉄や銅生産に関わる遺物のうち、製鉄に用いられる原料の砂鉄に着目した文化財調査の一例をご紹介をいたします。

文化財について、最新の技術手法と科学的分析調査を通じて学術的・歴史的な調査研究のお手伝いをさせていただきます。

古代の鉄の流通を、原料砂鉄と製鉄関連遺物から追いかける【砂鉄調査編】

現在の九州大学がある福岡県の糸島半島周辺には、元岡・桑原遺跡群など古代の製鉄遺跡が多数存在しています。この地域の製鉄原料(砂鉄)に着目し、各時期の製鉄~鍛冶関連遺物への残留やその地域的な広がりの確認と、地域の鉄~鉄器生産の消長や生産された鉄(加工前の鍛冶原料)の流通範囲を検証することができます。

このコンテンツでは、古代の鉄の流通に関する考古学調査に対し、当社のご提供した科学的調査による支援の一例をご紹介します。

- 製鉄関連遺物調査の概要については、製鉄関連遺物の調査<製鉄遺跡調査シリーズ>をご参考ください。

1.地域の砂鉄の特徴を調べる

砂鉄は岩石中の微細な鉄鉱物(磁鉄鉱や含チタン鉄鉱)が風化作用によって分離したものです。このため、製鉄に利用された砂鉄の成分・構成鉱物は地域の地質、採取地に堆積するまでの移動濃縮の過程を強く反映しています。

九州では福岡県西部(糸島半島周辺)に磁鉄鉱を含む花崗岩類が広く分布することが知られています。また中九州~南九州には多くの火山(安山岩~デイサイト質)があり、その火山噴出物には磁鉄鉱~含チタン鉄鉱が含まれています。また九州では古代から近世・近代までの製鉄遺跡が数多く見つかっています。こうした各地域の製鉄原料=砂鉄の特徴を確認するために、遺跡周辺に分布する砂鉄の調査をしました。その結果をご紹介します。

1.1 調査した砂鉄の採取地

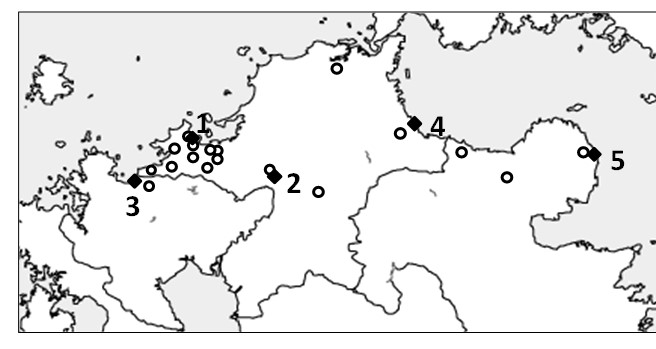

砂鉄の採取地は、砂鉄の採取地は、古代~中世の製鉄遺跡の所在地近くを流れる河川・海岸を選びました。今回は北部九州の5ヶ所の調査結果を紹介します。(1大原川河口 2宝満川海岸 3浜崎海岸 4城井川河口 5綱井海岸)

1.2 採取した砂鉄の化学/鉱物組成の調査

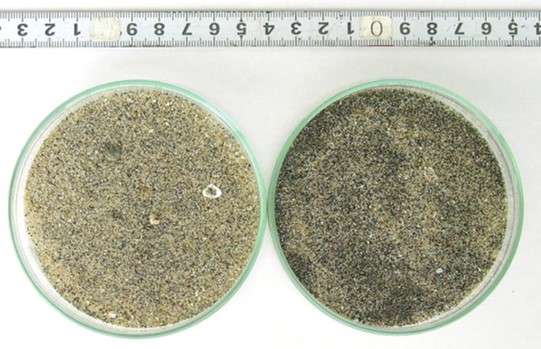

・調査試料の観察

採取した砂鉄について、1)椀がけによる比重選鉱→ 2)着磁性の有無による選鉱 の手順により鉱物を分別し、それぞれ実体顕微鏡を用いて外観観察を行いました。

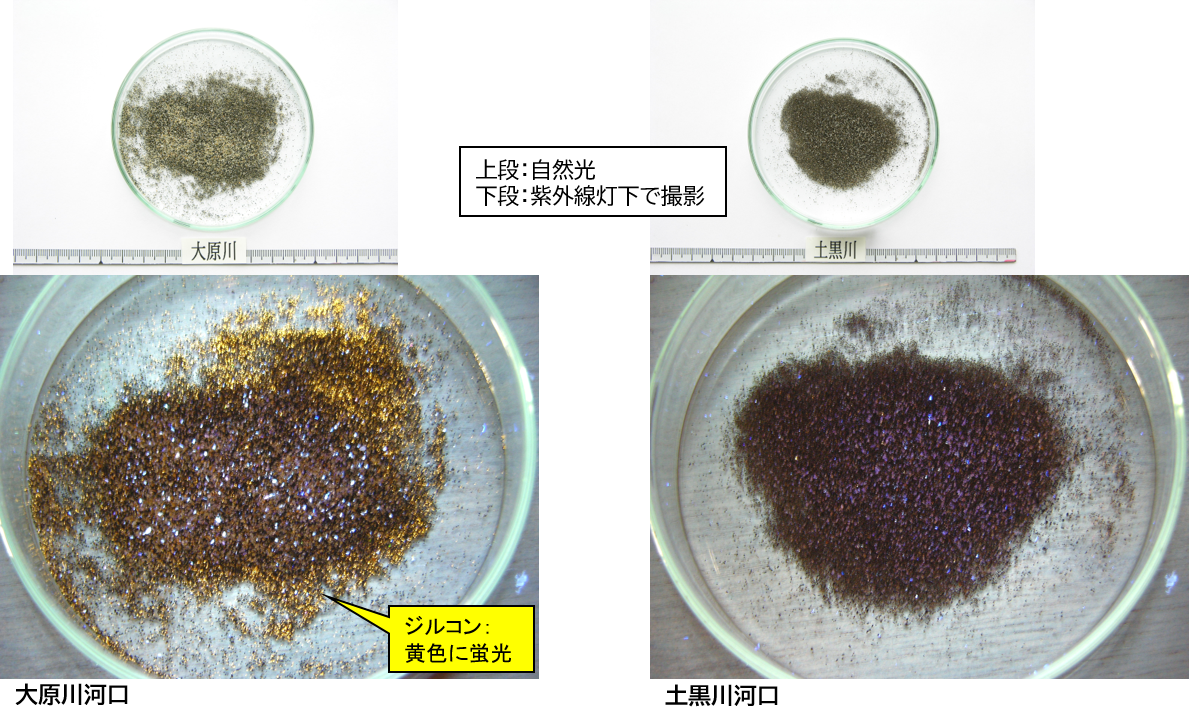

次の写真は、採取地の異なる2種の砂鉄(大原川河口と綱井海岸)について、比重選鉱した砂鉄をさらに着磁性の有無で選別し顕微鏡下で拡大して観察したものです。

鉱物種に着目して観察してみると、1(b)に示す大原川河口の着磁性の無い鉱物中には石英・斜長石・角閃石・ジルコンなどが含まれています。これらは花崗岩類起源の砂であることを示しています。

一方、5(b)に示す綱井海岸の着磁性の無い鉱物中には、斜長石、角閃石、輝石類、チタン鉄鉱などが含まれており、安山岩質の火山岩起原の砂の特徴を示しています。

※福岡県西部~佐賀県の海岸砂鉄:特にジルコン(ZrSiO4)を多く含むことが確認されました。

大原口河口、浜崎海岸の採取砂鉄では、ジルコン(ZrSiO4)が多く含まれることが確認されました。ジルコンは紫外線灯下で観察すると、蛍光反応により黄色く見えます。

下の左側写真に示す大原川河口の砂鉄は、黄色の蛍光を発するジルコンが多く含まれていることが確認されました。

左写真;ジルコン含有の多い大原川河口の砂鉄 右写真;土黒川河口の砂鉄

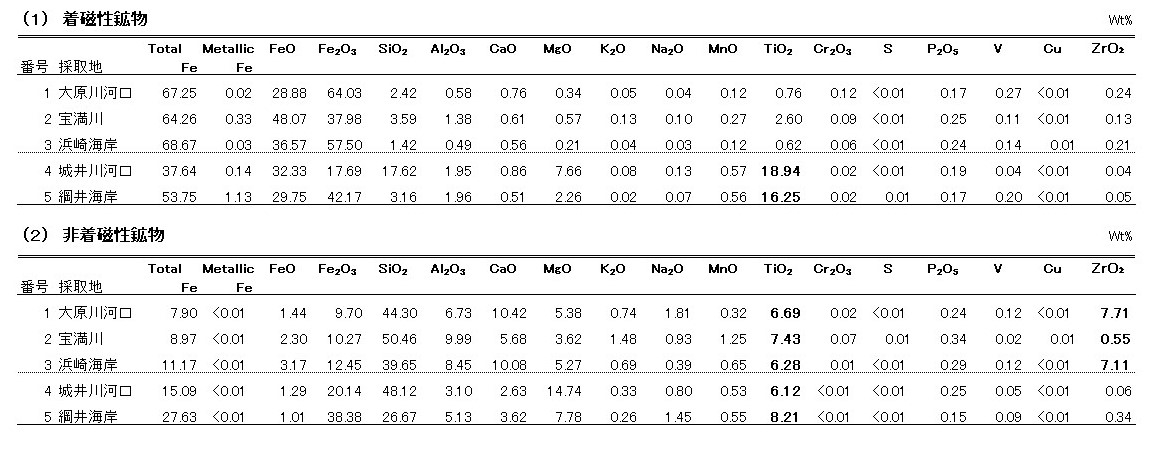

・砂鉄の成分分析

次に、採取地の異なる砂鉄を着磁性の有無で分別した後に、それぞれ砂鉄に含まれる成分を調査しました。着磁性鉱物の分析結果を表(1)に、非着磁性鉱物の分析結果を表(2)に示します。

- 分析の結果から、前述の砂鉄の鉱物組成を反映して、分析番号1~3と4・5では、成分が大きく異なることが分かりました。

- 花崗岩起源の砂鉄は着磁性のある鉄鉱物は磁鉄鉱で、チタニア(TiO2)の割合が低いことが特徴です。福岡県西部~佐賀県で採取した1~3も着磁性鉱物のチタニアの割合は低く、着磁性がない鉱物に多くチタニアが含まれていることが分かります。くさび石(チタナイト)、少量のチタン鉄鉱などの影響と推定されます。また先ほど見たようにジルコンの影響で、特に加工・海岸で採取した砂鉄はジルコニア(ZrO2)の割合が非常に高いことが確認されました。これに対して、福岡県東部~大分県で採取した砂鉄は、着磁性がある鉱物もない鉱物もチタニアの割合が高い傾向にあります。これは砂鉄中にチタニアが固溶する含チタン鉄鉱が多いことを示すものです。また全体にマグネシア(MgO)が高いのは、輝石類を多く含むためその影響と考えられます。

引用転載 鈴木瑞穂2019「北部九州の砂鉄の特性からみた製鉄~鍛治関連遺物の特徴および鍛治原料の流通について」『九州考古学』第94号 九州考古学会

-

・各成分の定量分析方法

- 全鉄分(Total Fe)、金属鉄(Metallic Fe)、酸化第一鉄(FeO):容量法(滴定法)

- 硫黄(S):ガス成分分析法(燃焼赤外吸収法)

- 上記以外:誘導結合プラズマ発光分光分析法(ICP-OES)

各分析法の詳細は下線部をクリックして解説記事をご参照ください。

分析調査方法

多種多様な対象品に対し、調査目的にあった分析装置、手法を選択して調査いたします。

非破壊分析、微小試料、サンプリングについてもご相談ください。

- 成分組成を調査する方法:化学分析;ICP-AES、ICP-MS、GC-MS、蛍光X線、EPMA、EDS、IR等

- 化合物形態を調査する方法:X線回折(XRD)、XPS、ラマン分光等

- 局所的元素分布を調査する方法:EPMA、EDS、AES等

- 形態、構造、金属組織を調査する方法:X線CT、X線透視、SEM、三次元計測、光学顕微鏡等

- 含鉛試料の原料の産地を推定する方法:鉛同位体比分析

参考技術資料