白色干渉顕微鏡のご紹介~光の干渉を利用した非接触3次元表面形状計測装置~

RSM-2204

1.概要

白色干渉顕微鏡は、光の干渉を利用した、非接触・非破壊の3次元表面形状・粗さ計測装置です。ナノオーダーの垂直分解能を維持したまま、ミリオーダーの高低差や広範囲を計測できることが特長で、シリコンウエハのような超平滑面から、ブラスト処理面のような極めて粗い表面まで、金属・樹脂・ガラス・電子材料・電気部品などありとあらゆるサンプルの形状・うねり・粗さ・質感等を可視化・定量化できます。

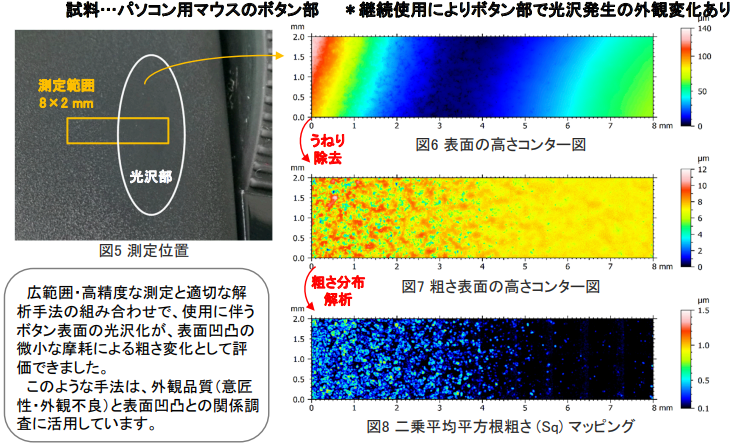

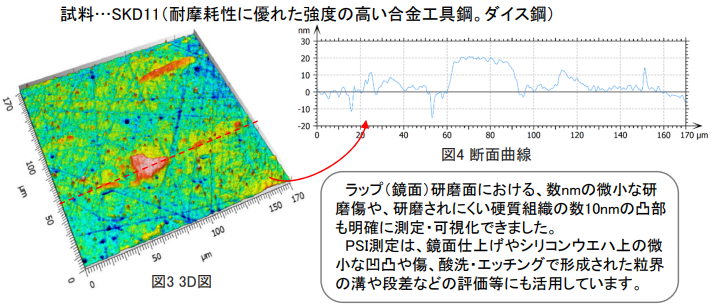

ここでは、ラップ研磨した金属表面と、パソコン用マウスの表面の測定事例をご紹介します。

※類似評価手法:触針式表面粗さ測定機、原子間力顕微鏡(AFM)、共焦点顕微鏡(レーザー顕微鏡)

白色干渉顕微鏡の技術解説はこちらから

走査型プローブ顕微鏡(SPM)・原子間力顕微鏡(AFM)に関する技術紹介はこちらから

2.白色干渉顕微鏡の測定原理と特徴

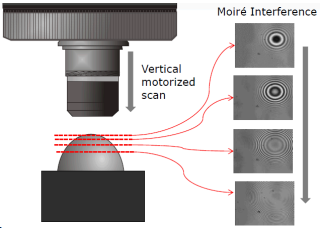

白色干渉顕微鏡の対物レンズには干渉計が内蔵されています。光源から照射られた白色光は、対物レンズ内でサンプル表面に向かう光と参照ミラーに向かう光に分割されます。それぞれの反射光を再度収束させて干渉させると、サンプル表面の凹凸によって応じて光路差が生じ、明暗の 縞(干渉縞)が観測できます。この干渉縞の情報をサンプル表面の高さ情報に変換することで、3次元表面形状を取得します(図1)。

本装置では共焦点顕微鏡(レーザー顕微鏡)のような高コントラストかつ高解像度な観察像は得られません。一方、共焦点顕微鏡では不可能な、高い垂直分解能(0.1 nm~1 nm)を維持したままのミリオーダーの高低差(~7mm)や広範囲(~150 mm角)の計測が可能となります。

(CSI測定、Bruker社資料より抜粋)

3.装置仕様

| Contour GT-I (Bruker Nano Inc. 製) | ||

|---|---|---|

| 測定方式 | 位相シフト干渉法 (PSI) 垂直走査低コヒーレンス干渉法 (CSI) |

|

| 分解能 | 垂直 | PSI:0.1 nm、CSI:1 nm |

| 水平 | 0.5μm~※ | |

| 測定範囲 (最大) |

垂直 | PSI:画素間段差~130 nm CSI:~7 mm※ |

| 水平 | 150 mm×150 mm (連結測定時) | |

| 測定可能 サンプル |

高さ | 100 mm |

| 幅 | 165×115 mm (はみ出し可) | |

| 重量 | 10 kg | |

| 反射率 | 0.05 %~100 % | |

| 測定環境 | 大気中、常温 | |

| 対応規格 | JIS B 0681 (ISO 25178) | |

4.白色干渉顕微鏡を用いた測定事例

事例1:ラップ研磨した金属表面の表面凹凸の評価 (PSI測定)

事例2:樹脂製品の外観変化の評価 (CSI測定)