EPMA,XRDによる塗膜材の腐食形態分析

HRM-1630

1.概要

金属製品の多くはそのままの状態ではすぐに腐食され錆が発生してしまうので、その使用環境に応じて塗装やめっきなどの防食処理が実施されます。しかしながら、塗膜の欠陥などによって腐食が発生することがあります。腐食の形態を調査する上で、EPMA(電子プローブマイクロアナライザー)やXRD(X線回折装置)による分析は有効な方法です。

EPMAは、細く絞った電子線を試料に照射することにより発生する特性X線の波長と強度から、構成元素の分布や含有率などの情報が得られます。XRDでは、試料にX線を照射してそのX線が原子の周りにある電子によって散乱、干渉した結果起こる回折を解析することで、結晶成分の相同定(結晶構造の解析等)が可能です。

電子線マイクロアナリシス(EPMA)の技術紹介はこちらから

X線回折法(XRD)の技術紹介はこちらから

2.装置仕様

| EPMA装置仕様 | |

| 型式 | 日本電子社製 JX-8230 |

| 電子銃 | タングステン |

| 加速電圧 | 0.2~30kV |

| 照射電流 | 10-12~10-5 A |

| X線分光器 | 波長分散形 (WDS) |

| X線分光器数 1~5基 1CH (LDE2), 2CH (PETJ),3CH (LEDH), 4CH (TAP),5CH (LIF) |

|

| 分析可能元素 | B (原子番号5)~U (原子番号92) |

| 試料サイズ | 最大 80 x 80 x 40mm |

| 対応可能分析 | 定性分析、定量分析、線分析、面分析 |

| XRD装置仕様 | |

| 型式 | PANalytical 社製 X' PERT PRO MPD |

| 検出器 | Xe比例検出器 (モノクロメーター付き), 一次元検出器 |

| 対応可能分析 | 相組成分析(定性分析):微小部分析、高温測定 斜入射X線分析:薄膜分析 物性測定:残留応力測定 詳細は、HRM-1616 「粉末X線回折法のご紹介」をご参照ください。 |

3.分析事例

市販の塗装鋼板の表面にをつけて腐食促進試験を実施した後、 EPMAによる断面の元素分布測定および XRDによる表面堆積物の形態分析を行いました。

3.1 腐食促進試験:キャス (CASS) 試験

※CASS: Copper Accelerated Acetic Acid Salt Spray

キャス試験とは、一定の温度に保たれた槽の中 で5%NaClに塩化第二銅と酢酸を添加した試験液を ノズルにより連続的に噴霧して試料を腐食環境に さらし、耐食性の評価を行う方法です。

塩水噴霧試験をより過酷にした腐食試験です。

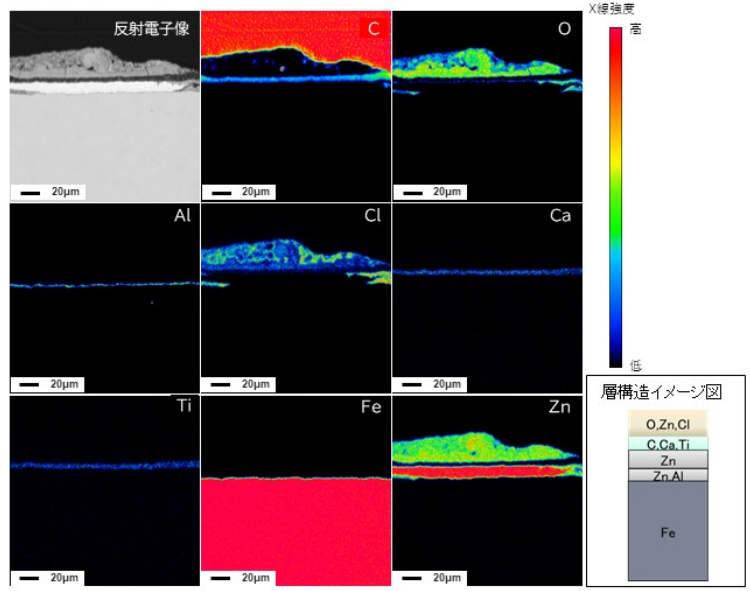

3.2 EPMAによる断面元素分析

腐食促進試験後の塗膜材の断面をEPMAにより、元素マッピングを行いました。

層構造イメージ図に示すように、 1層目は試料表面の腐食生成堆積物でQ、Zn、CIを検出、2層目はC、Ca、Tiの塗膜層、3層目はZnのめっき層、4層目はAl、Znのめっき層であることがわかりました。

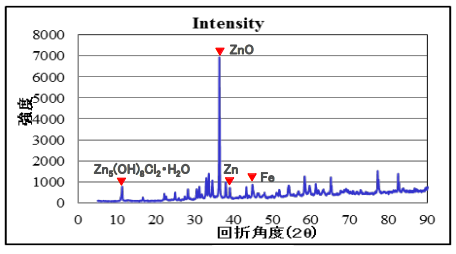

3.3 XRDによる塗膜表面堆積物の形態分析

腐食試験後に発生した塗膜材表面の白い堆積物の形態分析をXRD測定により実施しました。

測定結果より、*1層目の白い堆積物は、ZnOとZn5(OH)8Cl2・H2Oであり、腐食生成物であることがわかりました