電極の導電助剤アセチレンブラックのTG-DTAおよびESR分析~リチウムイオン二次電池材料評価~

RSM-2406

1.概 要

リチウムイオン電池は、充電時や使用環境において高温状態となる場合があり、高温状態での部材の安定性が、電池の性能、寿命、安全性に繋がる事となります。そのため各部材の評価・分析する事は、電池の製造上重要になります。

本レポートでは、電極の導電助剤として用いられているアセチレンブラックについて、製品グレードの異なる2つの材料を示差熱天秤分析法(TG-DTA)と電子スピン共鳴法(ESR)により比較評価した事例をご紹介します。

示差熱天秤分析法(TG-DTA)に関する技術紹介はこちらから

電子スピン共鳴法(ESR)に関する技術紹介はこちらから

評価する内容と分析方法

2.事例;アセチレンブラックのTG-DTAおよびESR分析

調査試料;アセチレンブラック

試料A;電池を高容量化できる製品グレード品

試料B;従来品

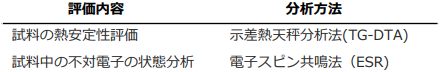

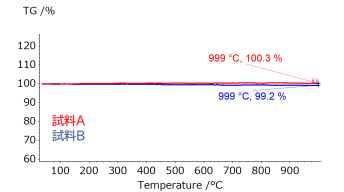

2.1 示差熱天秤分析法(TG-DTA)による熱安定性の評価

| 温度範囲 | 室温~1000°C(10°C/分) |

|---|---|

| 雰 囲 気 | He雰囲気、調整酸素濃度雰囲気 |

- 不活性ガス雰囲気では試料A、試料Bの試料間で熱重量変化に大きな差は確認されませんでした。

- 調整酸素濃度雰囲気では試料Aは801°C付近から、試料Bは605°C付近から分解開始。試料間で熱的安定性(酸素に対する感受性)に差が有る事がわかりました。

2.2 電子スピン共鳴法(ESR)による不対電子の状態分析

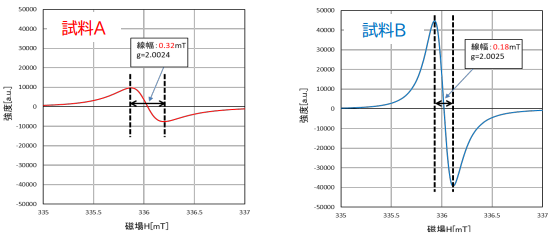

図3 アセチレンブラックのESRスペクトル

表1 アセチレンブラックのラジカル量

| 試料 | ラジカル量[Spins/g] |

|---|---|

| 試料 A | 3.5E+19 |

| 試料 B | 4.0E+19 |

- g値はどちらも自由電子(g=2.0023)に近い値であり、同様な炭素ラジカルでした。

- 試料Aは試料Bに比べ、僅かにラジカル量の減少が確認されました。

- 試料A,BのESRスペクトルに明確な差が見られ、ラジカルの存在状態が異なる事がわかりました。

3.まとめ

グレードの異なるアセチレンブラックを分析・評価した結果、以下の知見が得られました。

1)示差熱天秤分析法(TG-DTA) → 調整酸素濃度雰囲気において熱安定性に違いが認められました。

2)電子スピン共鳴法(ESR) → ラジカル(不対電子)の存在状態に有意な差が認められました。

<その他の知見>

- ICP-MS及び水銀圧入法を用いて金属不純物と細孔径分布を調査した結果、有意な差は認められませんでした。

- 一方、TG-DTA及びESRによる調査では有意な差が認められ、アセチレンブラック中の不対電子量が低減することで、導電助剤の熱安定性が向上(酸素による酸化/分解反応などの低減)し、電極の高容量化に有効である可能性が認められました。

- 材料に対し多面的なアプローチで分析・解析を実施する事で、因果関係を明確にし、開発や不具合の早期解決を図る事ができます。