アルカリ骨材反応による残存膨張量の測定

KK-0046

1.概要

アルカリ骨材反応(ASR)はコンクリートの癌と言われ、日本では昭和50年代からASRによる損傷の事例が確認されるようになりました。セメントに含有されるアルカリ分とアルカリシリカ反応性骨材が反応し、異常膨張することが原因です。骨材の反応性試験、コンクリート中のアルカリ総量の規制等により、ASRによる損傷は少なくなってきていますが、1970~1980年代に施工されたコンクリート構造物では、経年により、ASRが進行している構造物もみられます。

ASRの潜在的な反応性の評価や将来的な膨張性を評価するために、コンクリートコアの残存膨張量試験を行います。

2.コンクリートコアの残存膨張量試験

コンクリート製造時におけるASRによる骨材の反応性評価は、化学法やモルタルバー法等により試験が行われています。 ASRによる損傷が疑われる既存構造物では、コアを採取し、その膨張量を測定することが、将来的な劣化の進行を予測する上で有効です。

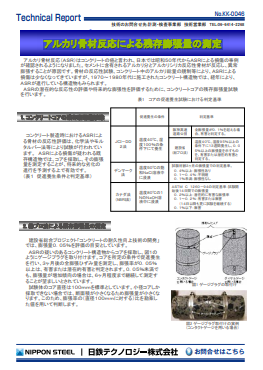

(表1 促進養生条件と判定基準)

表1 コアの促進養生試験における判定基準

| 促進養生の条件 | 判定基準 | ||

|---|---|---|---|

| JCI-DD2法 | 温度40°C、湿度100%の条件下にて養生 | 阪神高速道路公団 | 全膨張量が0.1%を超える場合、有害と判定する。 |

| 建設省(総プロ法) | 温度40°C、湿度95%以上の条件下に13週間養生し、0.05%以上の膨張量を示すものを、有害または潜在的有害と判定する。 | ||

| デンマーク法 | 温度50°Cの飽和NaCl溶液中に浸漬 | 試験材齢3ヶ月の膨張量での判定基準。 0.4%以上:膨張性あり 0.1~0.4%:不明確 0.1%未満:膨張性なし |

|

| カナダ法(NBRI法) | 温度80°Cの1NのNaOH溶液中に浸漬 | ASTM C 1260-94の判定基準:試験開始後14日間での膨張量 0.2%以上:潜在的に有害な膨張率 0.1~0.2%:有害または無害 (14日以降も更に試験を継続する) 0.1%以下:無害 |

|

3.総プロ法による残存膨張量の測定

建設省総合プロジェクト「コンクリートの耐久性向上技術の開発」では、膨張量0.05%を評価の目安としています。

ASRの疑いのあるコンクリート構造物からコアを採取し、図1のようにゲージプラグを取り付けます。コアを所定の条件で促進養生を行い、3ヶ月後の全膨張ひずみ量を測定し、膨張率が0.05%以上は、有害または潜在的有害と判定されます。0.05%未満でも、膨張量が増加傾向の場合は、6ヶ月程度まで継続して測定することが望ましいとされています。

試験体のコア直径は100mmを標準としています。小径コアしか採取できない場合では、断面積が小さくなるため膨張量が小さくな ります。このため、膨張率の(直径100mmに対する)比を勘案した値を用いて判断します。