FE-SEMを用いた微細構造物の形態観察(星砂の観察事例)

AMM-1801

1.特長

走査型電子顕微鏡のひとつであるFE-SEM (Field Emission Scanning Electron Microscope )は、電界放出現象による非常に小さな電子源より発生した電子線を用いています。 汎用的なSEMに用いられるWフィラメント電子銃の電子源は約15μm~20μm程度の直径を持っていますが、FE-SEMでの電子源の直径は5nm~10nmと遥かに小さいため、FE-SEMはより細く絞られた電子線によって低倍観察像から非常に鮮明な画像が得られる事を特徴としています。

2.装置仕様

ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)

| 日本電子製 | JSM-7001F |

|---|---|

| 分解能 | 1.2nm(30kV), 3.0mm (1kV) |

| 加速電圧 | 0.5~30kV |

| 観察倍率安 | ×10~×100,000 |

| 最大搭載サイズ | 30mmΦ×30mmt |

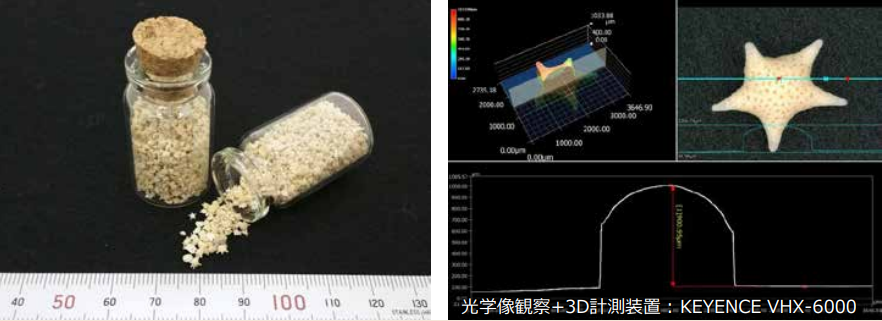

3.試料;星砂の情報

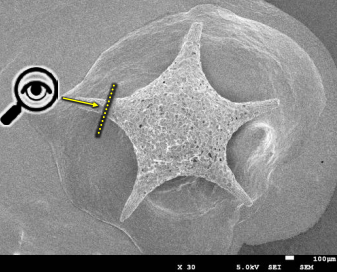

沖縄県の西表島や竹富島で有名な星の砂、これは海に住む原生生物である有孔虫の殻が堆積したものです。特に星の形をした%DFXORJ\SVLQDは、和名「ホシズナ」と名付けられています。人の肉眼では星や太陽に似た型をとる星の砂ですが、顕微鏡で拡大して見てみると何とも言えない神秘的な幾何学模様であることが分かります。星の砂を拡大して観察した写真は初めて見る人を驚かせるばかりでなく、微生物愛好家の観察用途であったり、学者の研究対象としても人目を惹く不思議な魅力に溢れています。

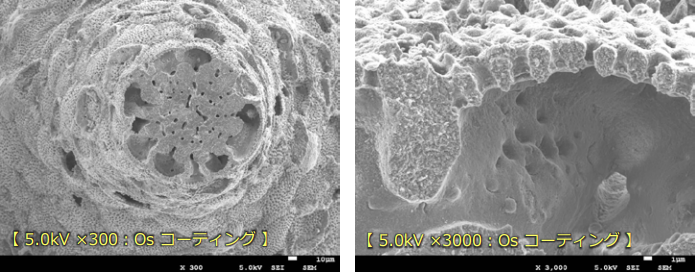

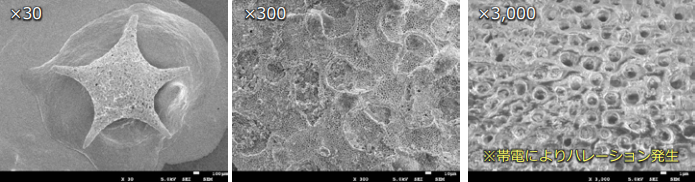

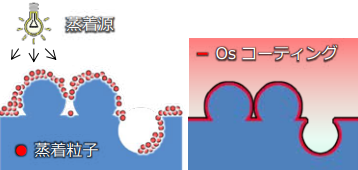

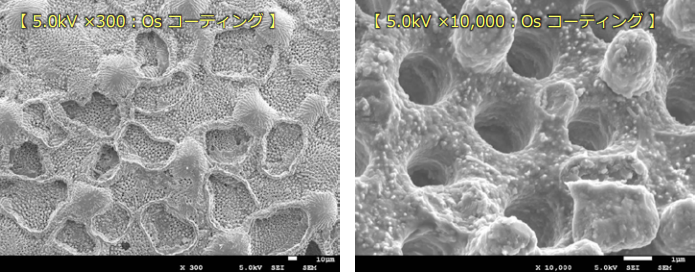

4.1事例1; Osコーティングを利用したFE-SEM観察

有孔虫の名が示すとおりFE-SEMで星の砂を観察すると、外面だけでなく内部にも非常に小さな細孔が観察されました。導電性の乏しい物質をSEM観察する場合はカーボンや金属スパッタ膜を施しますが、このような細孔部にはスパッタ蒸着粒子が入り込み難いため、部分的な帯電に伴う像の歪みやハレーションを生じてしまうケースがあります。細孔等の複雑な形態を観察する場合でも、四酸化オスミウムガス(OsO4)をグロー放電する事で得られるオスミウム金属薄膜コーティングは凹凸に対する回り込みが良く、帯電のない鮮明な画像を得ることができます。

4.2事例2; FIB装置を利用した断面FE-SEM観察

高性能集束イオンビーム装置(FIB)

| 日立ハイテク製 | MI4050 |

|---|---|

| 加速電圧 | 1~30kV |

| 最大プローブ電流 | 90nA (50A/cm2) |

| 試料サイズ | 50mm□ x12mmt |

FIB(Focused on Beam) 加工による局所断面観察

FIBは細く集束したGaイオンビームを目的箇所に照射し、スパッタリング現象を利用して局所切削加工を行う装置です。 手作業による研磨が難しい小さな試料や、研磨による表層のダレを嫌うような薄膜もピンポイントの加工が可能です。事例では外側に伸びた部分の切断面を作製して観察を行い、表面に見えている孔の下の大きな空隙を確認する事ができました。このような微細構造物の多方向からの観察にはFE-SEMと、その観察に必要なFIB加工やOSコーティングは欠かせない技術のひとつとなっています。