オージェ電子分光分析(真空中衝撃破断による結晶粒界の元素偏析分析)

AMM-2003

1.オージェ電子分光分析の特徴

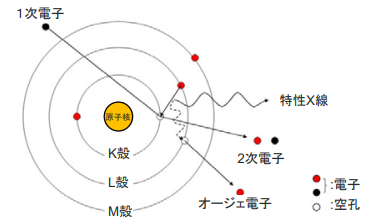

オージェ電子分光法 ( AES:Auger Electron Spectroscopy )は、対象物の表面に電子線を照射して試料表面から放出されるオー ジェ電子の運動エネルギーを計測することにより、構成元素とその組成を分析する手法です。オージェ電子はエネルギーを保ったまま試料から出てこられる深さは表面の数nmに収まるため、数nm領域の極めて浅く小さい領域の分析が可能となっています。

2.AES装置仕様

電界放出形オージェ電子分光分析装置(FE-AES)

| アルバック・ファイ製 | PHI 680 |

|---|---|

| FE電子銃 | 加速電圧 3kV〜20kV, Max.15nA |

| 観察倍率目安 | ×150〜×50,000 |

| スパッタイオン銃 | Ar+ |

| 分析領域 | 10nmΦ Point〜100μm□ Area |

| 試料サイズ目安 | 20×20×5mmt 程度まで |

- 同軸円筒鏡型検出器(CMA)搭載により、360°全方位に放出されるオージェ電子を凹凸の影響なく検出可能

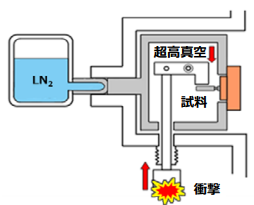

- 超高真空中 衝撃破断機構搭載( LN2による冷却機能付 )

- 大気非暴露分析 トランスファーベッセル利用可能

3.表面分析機器との比較(AESとXPS)

下の表は、X線光電子分光分析(XPS)との比較を表しています。

AESとXPSは、どちらも表面数nmを対象とする装置ですが分析領域と得手不得手は明確に異なっています。ある程度広い領域内の平均的な元素の組成や結合状態を取得したい場合にはXPSを、SEM観察を行いながら特定の局所において元素分析を実施したい場合にはAESといった使い分けをしています。なお、大気非暴露分析に対応するトランスファーベッセルは両装置で同一のものを使用出来るため、試料調整後には両装置を横断した分析も可能です。

表面分析法の比較

| 分析法 | AES(オージェ電子分光分析) | XPS(X線光電子分光分析) | |

|---|---|---|---|

| 局所分析 | 広域分析 | ||

| ソース | 電子線 | X線 | |

| 視野 | 10nm〜100μm | 10μmΦ〜1mm□ | |

| 情報深さ | 数nm | 数nm | |

| SEM形態観察 | ● | × | |

| 絶縁物分析 | × | ● | |

| 分析 | 元素定性 | ● | ● |

| 結合状態分析 | △ | ● | |

| 定量分析 | ● | ● | |

| 深さ方向分析 | ● | ● | |

| マッピング分析 | ● | △ | |

| 大気非暴露分析 | ● | ● | |

4.P添加脆化モデル鋼とその衝撃特性

鋼に含まれる不純物または合金元素が多結晶材料に偏析すると、材料の性質が大きく変化します。その代表例は低合金鋼の高温焼き戻し脆性であり、リン等の不純物が旧オーステナイト結晶粒界に析出する事で粒界破壊を引き起こすことが知られています。

下表はPを添加した脆化モデル鋼の組成です。

P添加脆化モデル鋼の化学成分

| 元素 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 脆化試験片 | 0.36 | < 0.01 | 0.66 | 0.024 | < 0.001 | 3.30 | 0.90 | < 0.01 |

(mass%)

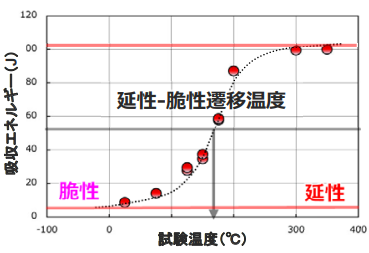

材料の靭性(ねばさ)を調べる方法として、シャルピー衝撃試験が一般的に用いられています。左図は試験片を所定の温度に設定し、試験片の破壊に要したエネルギーを評価するシャルピー衝撃試験の結果をグラフ化したものです。

多くのPを含む本試験材を850°C×0.5hrの焼入後、500°C×20hrの焼戻しを施したところ、シャルピー衝撃試験結果において非常に大きな脆化が示唆される結果が得られました。

5.真空中衝撃破断面のAES分析結果

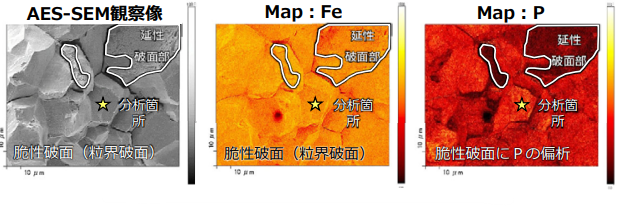

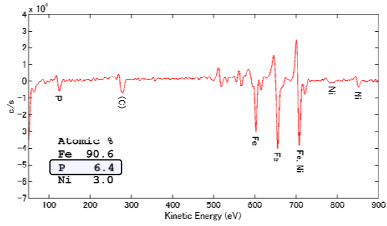

上記脆化モデル鋼を超高真空に保持されたAES装置内で破断して、マッピング分析を実施しました。

破面の大部分は粒界の露出した脆性破面となっており、脆性破面(結晶粒界)には偏析したPの分布が明瞭に観察されました。一方で、延性破面(結晶粒内)にはPが少ない事が確認されました。

このように、AESによる真空中破断分析では脆化に寄与する元素の存在箇所や存在量の視覚化と定量評価が可能となり、 シャルピー衝撃試験では得られないミクロな領域に踏み込んで脆化の原因を調査できる事を特徴としています。